Компьютерная 3D-модель, созданная в программе Orbiter — симуляторе космических полетов. Картинка "Двигатель на торможение!" взята отсюда. (авторы аддона "Восток": Никита Втюрин, Юрий Кульчицкий, Андрей Тильман)

дата публикации 27 марта 2011

Александр Коваль

К 50-летию полёта первого человека в космическое пространство

«...После <...> неутешительных итогов летных испытаний [корабля 1К] Королеву надо было принимать решение о проектировании корабля, действительно предназначенного для полета реального космонавта.

Считая, что одна двигательная установка не обеспечивает достаточной надежности спуска с орбиты, Сергей Павлович потребовал перепроектировать корабль 1К в корабль 3К, на котором необходимо установить вторую (дублирующую) двигательную установку и систему стабилизации спускаемого аппарата при входе его в плотные слои атмосферы.

Сектор в целом и наша группа, в частности, приступили к проработкам. Для установки даже самого простого порохового двигателя дополнительно требовалось несколько сот килограммов веса, а такого резерва не было. Для исполнения указания Королева пришлось бы снимать часть крайне необходимой бортовой аппаратуры, а это приводило к резкому снижению надежности всего корабля. В целом получался тришкин кафтан. Кроме того, установка такого крупного агрегата, как двигательная установка, требовала переделки основной конструкции корабля и определения заново его прочностных характеристик. Таким образом, использовать итоги четырех предыдущих запусков кораблей 1К было бы недопустимо.

Пришлось убеждать Королева отказаться от своего решения. Однако Королев настаивал на его исполнении, для чего собственноручно составил и утвердил документ "Исходные данные на проектирование Корабля 3К", в соответствии с которым на корабле должна быть установлена 2-я двигательная установка. Назревал конфликт. Феоктистов собрал ведущих работников сектора для обсуждения этих "Исходных данных". Все единодушно сошлись на том, что поручение Сергея Павловича ошибочно и его надо отменить. Заместитель Королева по проектным делам К.Д.Бушуев уведомил Королева о таком бунте проектантов. Сергей Павлович решил немедленно встретиться с этими "оппозиционерами".

Такая встреча состоялась в кабинете К.Д.Бушуева. Со стороны проектантов присутствовали: К.П.Феоктистов, В.В.Молодцов, К.С.Шустин, О.Г.Макаров и еще кто-то, сейчас уже не помню. От лица сектора выступал К.П.Феоктистов, доводы проектантов оказались достаточно убедительны, и Королев согласился с нашей точкой зрения. Вариант корабля 3К приказал долго жить. Восторжествовал Его величество разум. Уважение проектантов к своему Главному конструктору многократно усилилось. Новый корабль, который предстояло спроектировать с минимальными доработками на базе корабля 1К, получил индекс 3КА.

Действительно, в этом случае доработки корабля сводились только к замене контейнеров с животными самим космонавтом и еще к кое-каким мелочам, связанным с его жизнеобеспечением. Конечно, на корабле 3КА были устранены все неполадки, замеченные при испытании кораблей 1К. Тем не менее, следуя принципу Королева, два первых корабля 3КА (№ 1 и № 2) решено было запустить в беспилотном варианте с манекенами вместо космонавтов. Оба запуска прошли успешно. Принцип был выдержан. Можно было готовить к запуску первый пилотируемый корабль 3КА № 3»

В.В. Молодцов История проектирования корабля "Восток"

![]()

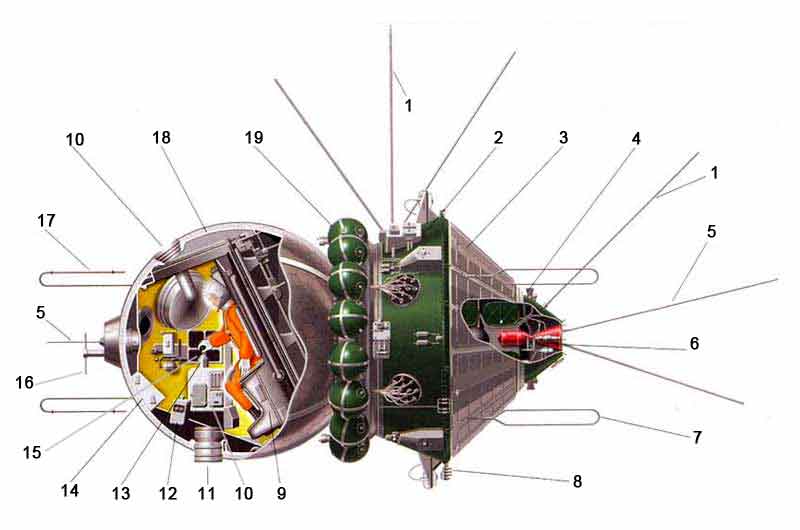

"Восток 3КА " (схема компоновки)

1 – ленточные антенны системы связи с Землей «Заря» (радиолиния КВ-диапаэона, 2 шт.);

2 – приборный отсек;

3 – жалюзи системы терморегулирования; 4 – сопла ориентации ТДУ;

5 – антенны связи системы «Сигнал» (2 шт.);

6 – тормозная двигательная установка (ТДУ);

7 – антенны телеметрии (4 шт.); 8 – солнечный датчик;

9 – космонавт в катапультируемом кресле;

10 – оборудование системы жизнеобеспечения; 11 – иллюминаторы;

12 – телекамера;

13 – ручка управления ориентацией корабля;

14 – приборная доска; 15 – запасы воды и пищи;

16 – антенна переговорной радиолинии УКВ-диапазона; 17 – антенны командной радиолинии (4 шт.);

18 – спускаемый аппарат;

19 – баллоны со сжатым газом системы ориентации.

Устройство космического корабля «Восток» («Восток-ЗА», ЗКА)

Корабль «Восток-ЗА» (заводское обозначение — «обьект ЗКА») был предназначен для пилотируемого полета по орбите Земли одного космонавта.

Корабль состоял из двух отсеков: спускаемого аппарата (СА) и приборного отсека (ПО) с тормозной двигательной установкой ТДУ-1.

Герметичный СА массой 2,4 т имел почти сферическую форму. Снаружи он покрывался теплоизоляцией из асбестовой ткани, пропитанной бакелитовой смолой, толщиной от 40 до 110 мм. СА имел три люка диаметром 1 м. Один у ног космонавта — технологический, второй над его головой — для посадки космонавта в СА и катапультирования, третий — люк парашютного контейнера. В СА имелось три иллюминатора.

Алексеев С.М. |

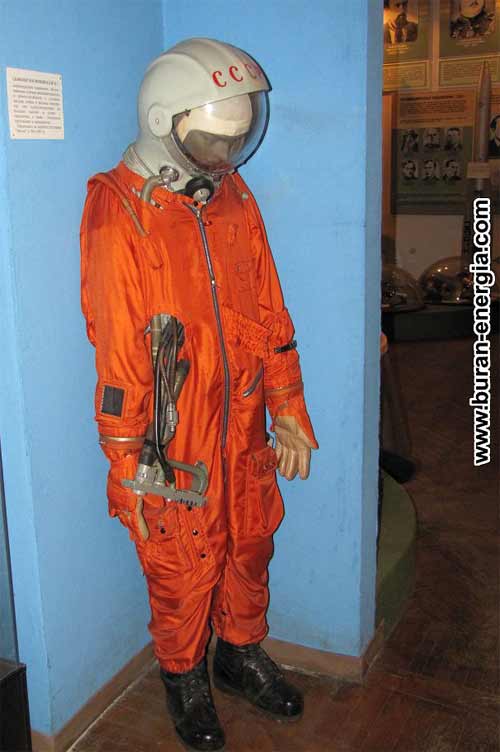

Космонавт в течение всего полета находился в спасательном скафандре СК-1, подключенном к бортовой системе жизнеобеспечения (СЖО). СК-1 имел возможность поддерживать пребывание космонавта в разгерметизированной кабине в течение 4 часов и при катапультировании на высоте 10 км. На корабле «Восток-6» космонавт В.В.Терешкова выполнила полет в специальном женском скафандре СК-2. Скафандры СК-1 и СК-2 были разработаны и изготовлены на Машиностроительном заводе № 918 (ныне Научно-производственное предприятие «Звезда») под руководством С.М. Алексеева.

Скафандры СК-1 и СК-2 совместно с СОЖ обеспечивалb выполнение следующих основных требований:

– нормальные гигиенические условия в загерметизированной кабине в течение 12 суток;

– безопасное пребывание в разгерметизированной кабине в течение интервала до 5 часов на орбите и в течение 25 мин при снижении спускаемого аппарата;

– защиту при катапультировании на высотах до 8 км и скоростном напоре до 2800 кг/м2;

– обеспечение кислородом для дыхания при спуске на парашюте;

– сохранение жизни космонавта после приводнения при пребывании в холодной воде в течение 12 часов (вне лодки) и в течение трех суток после приземления (или при нахождении в лодке) при температуре до -15°С.

Скафандр СК-1

Экспонат музея Центрального дома Авиации и Космонавтики (Москва)

Система подключения скафандра к СЖО корабля

(для вентиляции воздуха и выравнивания давления внутри скафандра)

Фото: buran-energia.com

Скафандр СК-2 (женский)

Экспонат музея Российского ГНИИ Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (Звездный городок)

фото: relod.ru

В случае разгерметизации кабины в скафандре поддерживалось рабочее давление, соответствующее барометрическому на высоте 10 км. В комплект СК-1 входили системы штатной и аварийной вентиляции, а также система кислородного питания, разработанные с участием ОКБ-124 и СКБ-КДА.

Скафандр включал двухслойную оболочку, объемный шлем с двойным остеклением и устройством для автоматического закрытия иллюминатора, съемные перчатки и манжетки, внутренний теплозащитный костюм с системой вентиляции, верхнюю защитную одежду (оранжевый комбинезон), ботинки, спасательный плавательный ворот с системой наполнения от углекислотного баллончика и объединенный разъем коммуникаций, а также шлемофон. Масса скафандра СК-1 составляла примерно 23 кг.

Ведущим конструктором скафандра являлся A.M. Гершкович, оболочки проектировались в бригаде А.Ю. Стоклицкого, системы СОЖ [система обеспечения жизнедеятельности] — в бригаде И.П. Абрамова с участием специалистов ОКБ-124 и СКБ-КДА (специальное конструкторское бюро кислороднодыхательной аппаратуры).

Бортовая СЖО (ОКБ-124, Г.И.Воронин) поддерживала в СА нормальную атмосферу с давлением 755-775 мм рт.ст. В СА находились запасы воды, пищи и емкости для сбора отходов.

Гусев Л.И. |

Космонавт имел возможность поддерживать двустороннюю радиосвязь с Землей по одной УКВ и по двум КВ-радиолиниям (система «Заря», разработка НИИ-695, Л.И. Гусев). КВ-передатчики системы «Сигнал» (19,995 МГц) предназначались для передачи данных о самочувствии космонавта. Дублированный комплект радиоаппаратуры «Рубин» (Отдельное конструкторское бюро Московского энергетического института – ОКБ МЭИ, А.Ф. Богомолов) обеспечивал траекторные измерения. В ОКБ МЭИ была разработана и радиотелеметрическая система

«Трал П1».

На борту имелся широковещательный радиоприемник. Два комплекта приемных и дешифрирующих устройств командной радиолинии (НИИ-648, А.С. Мнацаканян) обеспечивали прием на корабле 63 управляющих команд.

Для управления кораблем имелись система управления движением (по сути - ориентации и спуска) «Чайка» (ОКБ-1, Б.В. Раушенбах), оптический ориентир «Взор» (ЦКБ-598, Н.Г.Виноградов), приборная доска, пульт управления и ручка ориентации (ЛИИ, Н.С. Строев).

Приборный отсек (ПО) массой 2,3 т представлял собой два соединенных основаниями усеченных конуса. В нем размещалась аппаратура, обеспечивающая работу корабля в орбитальном полете. Со стороны СА ПО имел вогнутую сферическую оболочку, а с противоположной — цилиндрическую нишу для ТДУ-1 (ОКБ-2, А.М. Исаев), тягой 1600 кгс. Резервной ТДУ на корабле не было, поэтому его планировалось выводить на низкую орбиту, с которой корабль сошел бы самостоятельно за счет естественного торможения в атмосфере до того, как истекут ресурсы СЖО космонавта.

"Восток 3КА" в монтажно-испытательном корпусе

фото: Новости космонавтики (форум)

СА крепился к ПО металлическими лентами. Как и СА, ПО был сделан герметичным и перед полетом заполнялся азотом.

Снаружи на ПО размещались два комплекта газовых ракетных двигателей (ГРД) системы ориентации КК, работавших на сжатом азоте, который поступал из сферических баллонов, также располагавшихся на ПО. В каждом комплекте было по 8 ГРД с тягой по 1.5 кгс. Кроме того, на ПО размещались сферические баллоны со сжатым воздухом для СЖО, 4 антенны переговорной радиолинии КВ-диапазона, 4 антенны радиоконтроля орбиты (РКО), антенна широковещательного приемника, 2 антенны системы «Сигнал», 4 антенны радиотелеметрической системы, жалюзи радиатора-излучателя системы терморегулирования, датчик солнечной ориентации.

Электропитание систем корабля осуществлялось от серебряно-цинковых аккумуляторных батарей (ВНИИИТ, Н.С.Лидоренко). Основная устанавливалась в ПО, дополнительная — в СА.

Всего в различных системах корабля были использованы: 421 электронная лампа, более 600 полупроводниковых транзисторов, 56 электродвигателей, около 800 реле и переключателей. Суммарная длина электрических кабелей составила около 15 км.

СА совершал посадку по баллистической траектории, при этом работал пеленг в КВ-диапазоне, а после приземления включался пеленг, работавший в УКВ-диапазоне.

Парашютная система СА (НИЭИ ПДС, Ф.Д. Ткачев) имела вытяжной парашют площадью 1,5 м2 (вводится на высоте около 7 км), тормозной парашют площадью 18 м2 (вводится на высоте 4 км) и основной - площадью 574 м2 (вводится на высоте 2.5 км). Двигателей мягкой посадки СА не имел.

Космонавт совершал посадку отдельно от СА. Он катапультировался из СА вместе с креслом на высоте около 7 км со скоростью 20 м/с. Затем космонавт отделялся от кресла вместе с запасным парашютом и носимым аварийным запасом (НАЗ). Сначала вытягивался тормозной парашют площадью 2 м2 и на высоте 4 км — основной, площадью 83,5 м2. Космонавт приземлялся со скоростью 5 м/с. Запасной парашют площадью 56 м2 вводился в случае отказа основного.

КК «Восток» выводился на орбиту трехступенчатой РН «Восток» (8К72К), при этом корабль находился под головным обтекателем (ГО) длиной 6,63 м и максимальным диаметром 2,58 м. ГО имел люк для аварийного катапультирования космонавта. При аварии РН на стартовой позиции космонавт катапультировался со скоростью 48 м/с из СА. Но на такой малой высоте парашют раскрыться не мог, и поэтому для спасения космонавта над газоотводным каналом была натянута сетка, в которую он должен был упасть. При аварии РН на начальном участке выведения космонавт имел возможность катапультироваться из СА вместе с креслом при помощи двух пороховых двигателей, которые должны были увести его вверх и в сторону от РН на безопасное расстояние. После этого должна была срабатывать штатная парашютная система посадки космонавта.

При штатном полете все управление кораблем происходило автоматически, тем не менее космонавт имел возможность вручную сориентировать корабль и выдать тормозной импульс для посадки. Но в то время никто не мог предсказать реакцию нервной системы человека на условия космического полета. Чтобы лишить «обезумевшего» пилота возможности вмешаться в работу автоматики, решили поставить шифро-логический замок. Его код (число 125) был вручен в запечатанном конверте Ю.А.Гагарину перед стартом. В дальнейшем от кодового замка отказались.

Источник: Мировая пилотируемая космонавтика. История. Техника. Люди". Москва, изд. "РТСофт", 2005

Дополнительная информация по устройству КК «Восток ЗКА»

Общая масса космического корабля достигала 4,73 тонны, длина (без антенн) — 4,4 м, а максимальный диаметр — 2,43 м.

Корабль состоял из сферического спускаемого аппарата (массой 2,46 тонны и диаметром 2,3 м) также выполняющего функции орбитального отсека и конического приборного отсека (массой 2,27 тонны и максимальным диаметром 2,43 м). Масса теплозащиты от 1.3 тонны до 1.5 тонн. Отсеки механически соединялись между собой при помощи металлических лент и пиротехнических замков.

Корабль оснащался системами: автоматического и ручного управления, автоматической ориентации на Солнце, ручной ориентации на Землю, жизнеобеспечения (расчитаной на поддержание внутренней атмосферы, близкой по своим параметрам к атмосфере Земли в течение 10 суток), командно-логического управления, электропитания, терморегулирования и приземления. Для обеспечения задач по работе человека в космическом пространстве корабль снабжался автономной и радиотелеметрической аппаратурой для контроля и регистрации параметров, характеризующих состояние космонавта, конструкции и систем, ультракоротковолновой и коротковолновой аппаратурой для двусторонней радиотелефонной связи космонавта с наземными станциями, командной радиолинией, программно-временным устройством, телевизионной системой с двумя передающими камерами для наблюдения за космонавтом с Земли, радиосистемой контроля параметров орбиты и пеленгации корабля, тормозной двигательной установкой ТДУ-1 и другими системами.

Вес космического корабля вместе с последней ступенью ракеты-носителя составлял 6,17 тонны, а их длина в связке — 7,35 м.

При разработке спускаемого аппарата конструкторами была выбрана осесимметричная сферическая форма, как наиболее хорошо изученная и имеющая стабильные аэродинамические характеристики для всех диапазонов углов атаки на разных скоростях движения. Это решение позволяло обеспечить приемлемую массу тепловой защиты аппарата и реализовать наиболее простую баллистическую схему спуска с орбиты. В тоже время, выбор баллистической схемы спуска обуславливал высокие перегрузки, которые предстояло испытать человеку, работающему на борту корабля.

В сборочном цехе кораблей "Восток"

фото: Новости космонавтики (форум)

Спускаемый аппарат имел два иллюминатора, один из которых размещался на входном люке, чуть выше головы космонавта, а другой, оснащённый специальной системой ориентации, в полу у его ног.

Реально летавший СА КК «Восток» 3КА №3, общий вид кабины.

Музей РКК Энергия.

Фото: И.Маринина

Космонавты корабля «Восток» размещались в катапультном кресле в положении полулежа, с ногами, согнутыми в коленях. Кресло не имело индивидуального вкладыша-ложемента, он появился позже — в программе «Восход» и «Союз», однако зона прилегания к спине и задним частям ног профилировалась накладками из поролона. Одним из конструкторов кресла был заведующий лабораторией №24 ЛИИ, канд. техн. наук (в последующем — академик РАН (АН СССР) Г.И. Северин. Позднее он был назначен главным конструктором Завода № 918.

Катапультируемое кресло

Фото из музея

НПП "Звезда" (бывший завод № 918).

Северин Г.И. |

Космонавт одетый в скафандр, размещался в специальном катапультируемом кресле. Конструктором которого был Гай Ильич Северин, конструктор Машиностроительного завода

№ 918 (ныне Научно-производственное предприятие «Звезда»). На последнем этапе посадки, после торможения спускаемого аппарата в атмосфере, на высоте 7 км, космонавт катапультировался из кабины и совершал приземление на парашюте. Кроме того, была предусмотрена возможность приземления космонавта внутри спускаемого аппарата. Спускаемый аппарат имел собственный парашют, однако не был оснащён средствами выполнения мягкой посадки, что грозило оставшемуся в нём человеку серъёзным ушибом при совместном приземлении.

Аппаратура кораблей «Восток» была выполнена как можно более простой. Манёвр возвращения обычно обрабатывался по автоматической команде, передаваемой по радио с Земли. С целью горизонтальной ориентации корабля использовались инфракрасные датчики. Выравнивание вдоль оси орбиты выполнялось при помощи звёздных и солнечных датчиков ориентации.

В случае отказа автоматических систем космонавт мог перейти на ручное управление. Это было возможно за счёт использования оригинального оптического ориентатора «Взор», установленного на полу кабины. На иллюминаторе размещалась кольцевая зеркальная зона, а на специальном матовом экране были нанесены стрелки, указывающие направление смещения земной поверхности. Когда космический корабль был правильно сориентирован относительно горизонта все восемь визиров зеркальной зоны освещались солнцем. Наблюдение земной поверхности через центральную часть экрана позволяло контролировать направление полёта.

Пульт системы отображения информации (СОИ) космического корабля «Восток»

фото: Новости космонавтики (форум)

Это фото пульта СОИ от космического корабля "Восход". Здесь хорошо виден Глобус.

Отличается от пульта СОИ "Востока" в первую очередь наличием цифровой шкалы широты-долготы над Глобусом

Решить, когда следует начать манёвр возвращения космонавту помогал другой прибор — небольшой глобус с часовым механизмом, который показывал текущее положение корабля над Землёй. Зная исходную точку положения можно было с относительной точностью определить место предстоящей посадки.

Эта ручная система могла быть использована только на освещённой части орбиты. Ночью Земля не могла наблюдаться через «Взор». Автоматическая система ориентации должна была иметь возможность работать в любое время.

Корабли «Восток» не были приспособлены для полётов человека на Луну, а также не допускали возможности полёта людей не прошедших специальной подготовки. Во многом это обуславливалось конструкцией спускаемого аппарата корабля, ласково именуемого Шарик.

Сферическая форма спускаемого аппарата не предусматривала использования двигателей ориентации. Аппарат походил на шар, основной вес которого был сконцентрирован в одной части, таким образом, при движении по баллистической траектории он автоматически разворачивался тяжёлой частью вниз.

Баллистический спуск означал восьмикратную перегрузку при возвращении с земной орбиты и двадцатикратную при возвращении от Луны. Похожим баллистическим аппаратом была капсула «Меркурий»; корабли «Джемини», «Аполлон» и «Союз» благодаря своей форме и смещённому центру тяжести позволяли снизить испытываемые перегрузки (3 G для возвращения с околоземной орбиты и 8 G при возвращении с Луны), и обладали достаточной манёвренностью для изменения точки посадки.

Источник: В. Бобков. Космический корабль «Восток» ("Крылья Родины", 1991, №4)