Компьютерная 3D-модель, созданная в программе Orbiter — симуляторе космических полетов. Картинка "Есть отделение первой ступени!" взята отсюда. (авторы аддона "Восток": Никита Втюрин, Юрий Кульчицкий, Андрей Тильман).

дата публикации 7 апреля 2011

Александр Коваль

К 50-летию полёта первого человека в космическое пространство

Создатели ракеты Р-7, входившие в Совет главных конструкторов

Они руководили своими самостоятельными производственными коллективами, создавашими необходимое оборудование для производства ракет и космической техники. Совет главных кострукторов был создан С.П. Королёвым для координации деятельности предприятий и решения сложных оперативных вопросов производства ракетно-космической техники. В этом Совете главных за С.П. Королевым утвердилась приставка "Главный (с большой буквы) конструктор". Портреты расположены в том порядке, как на фото здесь

|

|

|

|

|

Богомолов А.Ф. |

Рязанский М.С. |

Пилюгин Н.А. |

Королёв С.П. |

Глушко В.П. |

|

|

|||

Бармин В.П. |

Кузнецов В.И. |

Богомолов Алексей Федорович (1913-2009) и возглавлявшийся им коллектив сотрудников ОКБ МЭИ (Московский энергетический институт) является создателем средств радиотелеметрии и траекторных измерений, обеспечивших разработку и испытания первых баллистических ракет, межконтинентальных ракет, запуск первых искусственных спутников Земли, проведения научных экспериментов в космосе. Действительный член АН СССР по Отделению общей и прикладной физики (радиофизика и радиотехника) с 1 июля 1966 года, академик по Отделению общей физики и астрономии (астрономия) с 26 декабря 1984 года.

Рязанский Михаил Сергеевич (1909-1987). Под его непосредственным руководством были проведены работы по созданию систем радиоуправления ракетным вооружением различного типа, в том числе баллистических ракет дальнего действия, радиотехнических систем космической связи и управления космическими аппаратами оборонного, народнохозяйственного и научного назначения, включая системы космической навигации, наблюдения, радиотехнических систем дальней космической связи, обеспечивших достижения мирового уровня по изучению Луны, Венеры и Марса. Большой вклад был сделан в радиотехническое обеспечение пилотируемых космических полётов.

Доктор технических наук (1958), в этом же году избирается членом-корреспондентом Академии наук СССР.

Пилюгин Николай Алексеевич (1908-1982). Под его руководством разработаны системы управления (СУ) многих ракетных и ракетно-космических комплексов и автоматических межпланетных станций; создана теория проектирования прецизионных СУ летательных аппаратов; разработаны методы анализа и синтеза сложных надежно функционирующих даже при единичных отказах ряда элементов сложных динамических систем, получившие широкое распространение в практике проектирования СУ; созданы научная методология экспериментальной наземной отработки приборов, подсистем и СУ в целом и испытательные комплексы для этой цели. На научной основе получила развитие методология сбора, обработки и анализа измерительной информации при испытаниях систем управления в обеспечение оценок правильности функционирования СУ, соответствия режимов ее работы заданным документацией, опытно-теоретических оценок точностных характеристик СУ, полученных с использованием моделей инструментальных погрешностей комплекса командных приборов исходя из априорных оценок ошибок управления и характеристик ее надежности.

Академик АН СССР (1966; член-корреспондент 1958).

Королев Сергей Павлович (12.01.1907/30.12.1906 – 14.01.1966). Основоположник практической космонавтики. Это выдающийся конструктор и организатор работ по созданию ракетно-космической техники в СССР. Он по праву считается первопроходцем многих основных направлений развития отечественного ракетного вооружения и ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей наше государство передовой ракетно-космической державой. Ракета Р-7 — главное детище его жизни. Академик (1958).

Глушко Валентин Петрович (1908-1989). Основоположник отечественного ракетного двигателестроения, пионер и творец отечественной ракетно-космической техники. Конструктор первого в мире электротермического ракетного двигателя (1928–1933), первых советских жидкостных ракетных двигателей ОРМ (опытный ракетный мотор) (1930–1931), семейства ракет РЛА (ракетные летательные аппараты) на жидком топливе (1932–1933), мощных жидкостных ракетных двигателей, установленных практически на всех отечественных ракетах, летавших до настоящего времени в космос. Двигатели В.П. Глушко вывели на орбиту первые и последующие спутники Земли, космические корабли с космонавтами, а также обеспечили полёты к Луне и планетам Солнечной системы. Под руководством В.П. Глушко была создана уникальная многоразовая космическая система “Энергия-Буран”, базовый блок долговременной орбитальной станции “Мир” и т.д. Академик (1958).

Бармин Владимир Петрович (1909-1993). Начиная с 1947 года, под руководством В.П. Бармина в короткие сроки были разработаны стартовые комплексы для подготовки и пуска баллистических ракет конструкции С.П. Королева: Р-1, Р-2 (1948-1952 гг.), Р-11, Р-5 и первой стратегической ракеты с ядерным боезарядом Р-5М.

В 1957 году были завершены работы над стартовым комплексом первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, которая вывела на орбиту Земли первый искусственный спутник Земли и первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина.

В.П. Бармин вместе со своим коллективом внес огромный вклад в дело создания ракетно-ядерного щита Родины. В 1960-х годах в ГСКБ "Спецмаш" создают шахтные стартовые комплексы для боевых ракет Р-12, Р-14, Р-9А, УР-100.

Под руководством Бармина были разработаны и созданы уникальные стартовые комплексы для ракетоносителей УР-500 ("Протон") и многоразовой ракетно-космической системы "Энергия-Буран". Академик РАН (1991)

Кузнецов Виктор Иванович (1913-1991). 13 мая 1946 года он был назначен руководителем только что созданного НИИ-10, которому было поручено заниматься гироскопами. С нуля пришлось разрабатывать теорию гироскопов. Все, что создавалось в ракетной и космической технике, тесно связано с его именем. Начиная с Р-1, его приборы стоят на всех ракетах, на космических кораблях, на межпланетных станциях. Они раскручиваются еще на Земле и работают до конца полета. Опубликовал множество трудов по системам инерциальной навигации и автономного управления. Академик АН СССР (1968).

В узком кругу друзей его называли «Витя-крошка» — он был самым высоким из всех Главных.

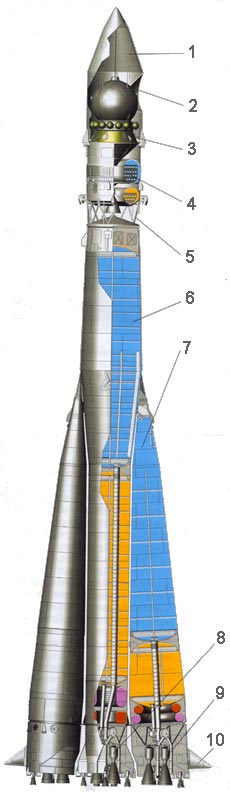

1 – головной обтекатель; 2 – вырез под люк катапультного кресла; 3 – КК «Восток»; 4 – третья ступень (блок Е); 5 – межступенчатый переходник; 6 – вторая ступень (центральный блок А); 7 – первая ступень (боковые блоки Б, В, Г, Д); 8 – двигатель центрального блока; 9 – двигатель бокового блока; 10 – воздушные рули |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

схема ракеты-носителя Р-7 ракетный двигатель |

Примечание: Эффективность РД, как и эффективность топлива измеряется его удельным импульсом

– отношением силы тяги к расходу рабочего тела. |

ракеты-носителя Р-7 ракетный двигатель |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

В период запусков советских космических кораблей (КК) «Восток» эту РН в прессе называли «мощной многоступенчатой ракетой-носителем», или «космической многоступенчатой ракетой». Свое имя она неожиданно приобрела в 1967 г., когда впервые была продемонстрирована миру на авиасалоне в Ле-Бурже, во Франции. Именно тогда на ее борту появилось слово «Восток».

Трехступенчатая РН 8К72К «Восток» — первый носитель пилотируемых космических кораблей. Ее создали в ОКБ-1 в 1959-60 гг. на базе двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-7 (8К71) с добавлением 3-й ступени от РН 8К72, запускавшей к Луне первые автоматические станции. Оказалось, что эта лунная ракета — с некоторыми доработками может вывести на орбиту КК массой 4.5 т.

Начало сборки пакета Р-7 в монтажно-испытательном корпусе (МИК).

Стыковка бокового (слева вид на сопла РД-107) и центрального блоков (вид на сопла РД-108)

фото из книги В.П. Порошков "Ракетно-космический подвиг Байконура", 2007

РН «Восток» повторяла конструктивно-компоновочную схему предыдущих вариантов Р-7. Эта схема остается неизменной и для всех современных «семерок» (как часто называют РН типа Р-7), таких как «Союз-У» или «Молния-М». Блоки первых двух ступеней соединялись параллельно, в «пакет», состоящий из четырех одинаковых боковых блоков (Б, В, Г и Д) 1-й ступени, которые окружали центральной блок (А) 2-й ступени. При старте двигательные установки (ДУ) всех блоков включались одновременно. Боковые блоки сбрасывались после 118-120 сек полета, а центральный блок 2-й ступени продолжал работать еще в течение 180-190 сек. Третья ступень (блок Е) устанавливалась на вторую последовательно, и ее ДУ включалась в конце работы 2-й ступени.

В состав бокового блока входили:

- верхний опорный и переходной конусы;

- конические баки окислителя и горючего;

- межбаковый отсек;

- отсек вспомогательных компонентов;

- силовое кольцо и цилиндрический хвостовой отсек.

Опорный конус со сферическим оголовком в вершине служил для стыковки бокового и центрального блоков. Оголовки упирались в кронштейны силового пояса центрального блока, передавая ему усилия, создаваемые тягой ДУ боковых блоков. Топливные баки всех блоков являлись несущими, т.е. их стенки выполняли и роль корпуса. В них создавалось избыточное давление, наддув, который производился азотом, хранившимся в жидком состоянии в торовом баке отсека вспомогательных компонентов. В этом же отсеке располагался то-ровый бак еще одного вспомогательного компонента - перекиси водорода, которая служила для привода турбонасосного агрегата (ТНА), подающего топливо в камеры сгорания двигателей. К силовому кольцу, соединявшему отсек торовых баков с хвостовым, крепилась рама жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) и узлы нижнего соединения боковых блоков с центральным.

В хвостовом отсеке бокового блока был установлен ЖРД 8Д74 (РД-107). Двигатель РД-107 имел четыре основные неподвижные камеры сгорания и две поворотные рулевые камеры для управления полетом ракеты. Если во время полета тяга ЖРД одного из блоков падала более чем на 25%, происходил самопроизвольный отрыв дефектного бокового блока от «пакета». Две такие аварии произошли до первого пилотируемого полета — 16 апреля 1960 г. при пуске АМС к Луне и 28 июля 1960 г. при пуске корабля-спутника 1К №1.

Центральный блок включал:

- приборный отсек с переходной фермой;

- бак окислителя с силовым опорным поясом;

- цилиндрический бак горючего;

- отсек вспомогательных компонентов;

- хвостовой отсек.

Переходная ферма на вершине блока А служила для установки на нем 3-й ступени и обеспечивала выход газов стартующей ДУ этой ступени при «горячем» разделении со 2-й ступенью. Рама опиралась на приборный отсек (ПО), разделенный на секции фанерными перегородками. В секциях ПО располагались блоки инерциальной системы управления (СУ), радиосистемы, приборы автоматики и т.п. Эти фанерные перегородки сохранились и в ПО современных РН семейства Р-7. Верх ПО был закрыт отражателем с жаростойким покрытием, предохранявшим отсек от газов работающей ДУ блока Е.

Исаев Алексей Михайлович (1908-1971) советский конструктор, специалист в области ракетных двигателей. В 1950-52 под его руководством впервые в СССР были созданы газогенераторы (ГГ), работавшие на двухкомпонентном ракетном топливе с большим избытком горючего или окислителя. ГГ такого типа нашли применение в вытеснительных системах подачи топлива (жидкостном аккумуляторе давления), для привода турбин ТНА (турбонасосные агрегаты) и наддува топливных баков, а также в РД замкнутых схем, предложенных Исаевым. |

В центральной части бака окислителя располагался силовой пояс. Он являлся (и является сейчас) основным элементом блока А, воспринимающим усилия от работающих ДУ блоков 1-й ступени, и он же удерживает всю РН на стартовой позиции. Четыре откидывающиеся опоры стартового комплекса (который часто называют «тюльпаном»), «упираясь» в «карманы» опорных конусов боковых блоков, фактически «подвешивают» РН за этот пояс на стартовой позиции. Бак окислителя и бак горючего центрального блока транспортируются с завода на космодром раздельно и собираются в единый блок уже в здании монтажно-испытательного корпуса (МИК).

В хвостовом отсеке центрального блока был установлен ЖРД 8Д75 (РД-108). По конструкции он аналогичен РД-107 бокового блока, но имел четыре рулевые камеры, а также некоторые отличия в параметрах и элементах автоматики. РД-108 и РД-107 работали на жидком кислороде и керосине. Они были разработаны в ОКБ-456 главного конструктора В.П. Глушко (ныне ОАО «НПО «Энергомаш» им. академика В.П. Глушко»).

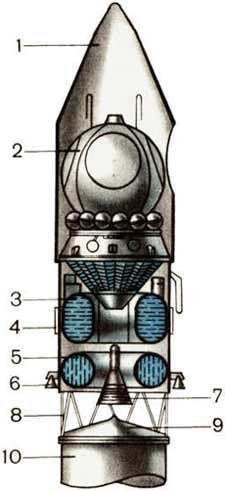

Состав блока 3-й ступени:

- переходной отсек;

- торовые баки окислителя и горючего;

- межбаковый отсек;

- двигательный отсек.

рис. © С.П. Уманский |

ракетный двигатель РД-0109 |

|||||

На верхнем шпангоуте переходного отсека 3-й ступени, блока Е, устанавливался КК «Восток» и головной обтекатель (ГО). Третья ступень имела собственную СУ, которая размещалась в межбаковом отсеке. Там же размещались элементы системы телеметрии, энергоснабжения и автоматики. В центральном отверстии торового бака горючего располагался ЖРД блока Е.

Косберг Семен Ариевич (1903-1965), советский конструктор, специалист в области авиационных и ракетных двигателей, доктор технических наук (1959). В 1946—65 под руководством К. создана серия жидкостных ракетных двигателей, которые были установлены на последних ступенях ракет-носителей, выводивших в космос пилотируемые космические корабли, искусственные спутники Земли и автоматические межпланетные станции. |

Первые РН «Восток» 8К72К, запускавшие беспилотные корабли-спутники, имели на блоке Е тот же ЖРД 8Д714 (РО-5, РД-0105), что и на «лунных» ракетах 8К72. Этот ЖРД был разработан совместно ОКБ-1 и ОКБ-154 главного конструктора С.А. Косберга (ныне КБ химавтоматики). Начиная с пуска 22 декабря 1960 г. на блоке Е устанавливался усовершенствованный ЖРД 8Д719 (РО-7, РД-0109) конструкции ОКБ-154 с улучшенными параметрами и повышенной надежностью, который разрабатывался специально для запуска пилотируемых кораблей ЗКА «Восток». Ведущим конструктором двигателей РД-0105 и РД-0109 был Василий Петрович Кошельников.

Головной обтекатель, состоявший из двух частей, защищал КК от напора воздуха при прохождении плотных слоев атмосферы и сбрасывался сразу после 150-й секунды полета. ГО имел сбоку округлый проем поперечником 1.8 м для посадки космонавта в корабль, который служил также для его катапультирования при возникновении аварийной ситуации на старте или в полете.

Интересно, что концепция системы аварийного спасения менялась дважды по ходу проектирования РН и КК.

Сначала планировалось, что при аварии РН от 0 до 40-й сек полета (высота 8 км) кресло с космонавтом катапультируется, а затем он спасается на парашюте. При аварии РН с 40 до 150-й сек полета предусматривалось отключение ДУ, падение (!) ракеты до высоты 7 км, катапультирование космонавта и спуск его на парашюте. При этом система приземления спускаемого аппарата (СА) взводилась бы от таймера на 70-й сек полета.

При аварии РН со 150 по 700-ю сек полета предусматривалось аварийное выключение ДУ, отделение СА и приземление его в штатном режиме. При аварии непосредственно перед выходом на орбиту, после 700-й сек полета, предусматривалось отделение всего корабля с последующим аварийным разделением отсеков и приземлением СА в штатном режиме, однако перегрузки при этом могли достигать 21 g.

Затем было принято решение: при аварии до 150-й сек полета аварийно сбрасывать обтекатель и отделять СА с последующим катапультированием космонавта. Однако практически было ясно, что срабатывание парашютной системы с полным раскрытием парашюта возможно только после 40-й секунды полета, когда появлялся необходимый запас высоты.

Наконец, при разработке корабля ЗКА приняли решение упростить систему спасения - высоту катапультирования космонавта ограничили всего 4 км (примерно 30-я секунда полета), а при аварии 1 -й ступени на большей высоте отключалась ДУ, сбрасывался ГО, отделялся СА и космонавт катапультировался по штатной схеме. Это означало, что в случае аварии РН на высоте ниже 4 км шанса на спасение у космонавта практически не было.

В 1960-1963 гг. РН 8К72К «Восток» стартовала 15 раз, в т.ч. с беспилотными кораблями-спутниками 7 раз, с пилотируемыми кораблями «Восток» 6 раз и 2 раза — с автоматическими спутниками-разведчиками «Зенит-2». Все пилотируемые пуски РН «Восток» были успешными, но авариями закончились три попытки запуска РН «Восток» с беспилотными аппаратами: две — с кораблями-спутниками и одна — со спутником «Зенит-2».

ракетный двигатель

ракетный двигатель