В коллаже использованы фото документов РГАНТД и подлинной логарифмической линейки С.П. Королёва, которая хранится в Смитсонианском национальном музее авиации космонавтики

(Smithsonian National Air and Space Museum) в г. Вашингтоне — США.

дата публикации 25 марта 2011

Александр Коваль

К 50-летию полёта первого человека в космическое пространство

«Восток» — наименование серии советских космических кораблей, предназначенных для полётов по околоземной орбите. Cоздавались под руководством генерального конструктора ОКБ-1 Сергея Павловича Королёва с 1958 по 1963 год.

Основными научными задачами решаемыми на кораблях «Восток» были изучение воздействий условий орбитального полёта на состояние и работоспособность космонавта, отработка конструкции и систем, и проверка основных принципов построения космических кораблей. Несмотря на завершение основной программы, модификации базовой конструкции «Востоков» продолжали использоваться и дальше, и стали основой разнообразных советских и российских спутников, предназначенных для военной разведки, картографии, изучения земных ресурсов и биологических исследований.

Начало работ

Работая в НИИ-4 (Научно-исследовательский реактивный институт Главного артиллерийского управления в министерстве обороны СССР) М.К. Тихонравов только в 1953 году [официально] смог продолжить [свои] работы по исследованию многоступенчатых ракет и искусственых спутников Земли, после заказа С.П. Королёва в НИИ-4 на создание искусственного спутника Земли (ИСЗ). Уже в начале 1954 году Тихонравов предложил свою программу освоение космического пространства, от запуска первого спутника, создания пилотируемых кораблей и станций и освоения Луны.

26 июня 1954 года С.П. Королёв представил министру оборонной промышленности Д.Ф. Устинову докладную записку «Об искусственном спутнике Земли», подготовленную Тихонравовым. На официальной защите в 1956 г. эскизного проекта ИСЗ С.П. Королёв также отметил, что проект спутника разработан в ОКБ-1 на основе исследовательских работ группы сотрудников НИИ-4, возглавляемой М. К. Тихонравовым.

30 января 1956 был подписано постановление Совета Министров СССР №149-88СС о создании в 1957-1958 годах искусственного спутника Земли. Это постановление привело к программе создания [тяжелого] неориентируемого [научного] спутника, которому присвоили обозначение "Объект "Д". Обозначения других объектов с индексами "А", "Б" и "В" – по первым буквам русского алфавита были сохранены для различных конфигураций боеголовок ракет Р-7. Индекс "Е" был присвоен кораблям для облёта Луны.

Королёв С.П. |

Тихонравов М.К. |

2 февраля 1956 года в первый раз было испытано советское ракетно-ядерное оружие. Этот пуск ракеты Р-5М с ядерной боеголовкой окончательно укрепил авторитет Королёва в глазах политического и военного руководства страны. 14 августа 1956 года Д.Ф. Устинов подписал приказ № 310 по Министерству оборонной промышленности, согласно которому ОКБ-1, руководимое Сергеем Павловичем, выделялось из состава

НИИ-88

(научно-исследовательский институт № 88 Министерства вооружения СССР) в самостоятельную организацию.

В 1956 году Михаил Клавдиевич Тихонравов из НИИ-4 перешёл на работу в ОКБ-1, на должность начальника отдела проектирования различных ИСЗ, пилотируемых кораблей, космических аппаратов для исследования Луны и некоторых планет Солнечной системы. Продолжая выполнять работы по реализации проекта "Объект "Д", в апреле 1957 им был подготовлен план проектных исследований, предусматривающий помимо прочего создание пилотируемого корабля-спутника. В период с сентября 1957 по январь 1958 проводились исследования различных схем спускаемых аппаратов для возвращения с орбиты ИСЗ.

Всё это позволило уже к апрелю 1958 года определить основные черты будущего аппарата: в проекте фигурировала масса от 5 до 5,5 тонн, ускорение при входе в атмосферу от 8 до 9 G, сферический спускаемый аппарат, поверхность которого должна была нагреваться при входе в атмосферу от 2-х до 3,5 тысяч градусов Цельсия. Вес теплозащиты должен был составить от 1,3 до 1,5 тонн, а предположительная точность приземления — 100-150 километров. Рабочая высота полёта корабля — 250 километров. При возвращении на высоте от 10 до 8 километров предусматривалось катапультирование пилота корабля. В середине августа 1958 года был подготовлен отчёт, обосновывающий возможность принятия решения о развертывании опытно-конструкторских работ, и уже осенью начата работа по подготовке конструкторской документации. В мае 1959 был подготовлен отчёт, содержащий баллистические расчёты по спуску с орбиты.

22 мая 1959 года результаты работ были закреплены в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 569—264 о разработке экспериментального корабля-спутника, где были определены основные цели и назначены исполнители.

Изданное 10 декабря 1959 года постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 1388—618 «О развитии исследований космического пространства» утвердило главную задачу — осуществление полёта человека в космос.

Модификации

К апрелю 1960 года в ОКБ-1, (руководитель С.П. Королёв), был разработан эскизный проект корабля-спутника "Восток-1", в котором излагались основные материалы по экспериментальному кораблю-спутнику "Восток-1" (1К), на котором должны отрабатываться основные системы и конструкция спутника фотоэлектронной разведки "Восток-2" (2К) (для маршрутной съёмки и радиоразведки средств противовоздушной обороны, в дальнейшем получил наименование «Зенит-2») и спутника "Восток-3" (3К) — для полёта человека.

Порядок создания и сроки запуска кораблей-спутников были определены постановлением ЦК КПСС № 587–238 «О плане освоения космического пространства» от 4 июня 1960 года.

В этом постановлении были установлены сроки запуска кораблей спутников:

май 1960 г. – двух спутников без теплозащиты и жизнеобеспечения (1КП),

до августа 1960 г. – трёх спутников "Восток-1" (1К) для отработки систем корабля и аппаратуры фото- и радиоразведки и сентябрь-декабрь 1960 г. – спутника "Восток-3" для отработки аппаратуры и системы жизнеобеспечения, и, наконец, Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 11 октября 1960 г. N 1110-462 было предписано осуществить подготовку и запуск космического корабля "Восток" (3КА) с человеком на борту в декабре 1960 г. и считать это задачей особого значения.

Имя "Восток" для корабля-спутника придумал Сергей Павлович Королёв.

Из воспоминаний Константина Петровича Феоктистова – руководителя группы конструкторов-проектировщиков космического корабля "Восток":

Феоктистов К.П. |

Максимов Г.Ю. |

«В 1955 году американцы объявили, что в Международный геофизический год (то есть в 1957 году) они собираются запустить на орбиту искусственный спутник Земли. <…> [В правительстве СССР вспомнили о письме [С.П. Королева] в ЦК КПСС и Совет Министров СССР от 26 мая 1954 года, где он представлял докладную записку тов. Тихонравова М.К. «Об искусственном спутнике Земли» – тогда оно не возымело действия]. И в 1955 году вышло секретное решение правительства СССР о начале работ по спутникам.

Тогда же, в числе прочих мероприятий по этому решению, группа [М.К.] Тихонравова из военного научно-исследовательского института НИИ-4, в котором мы тогда работали, должна была переводиться в конструкторское бюро Королева. Увы, дело кончилось тем, что отпустили только одного Тихонравова. Он и стал начальником того самого «научно-исследовательского отдела» по проектированию спутников (Девятого отдела).

[Глеб Юрьевич] Максимов работал ранее в группе Тихонравова в том же НИИ-4. Мы вместе начинали сражение за переход из НИИ-4 в КБ Королева, но он оказался удачливее и сумел уйти к Королеву на год раньше [в 1956]. <…>

В сентябре 1957 в королёвском КБ меня сразу приняли в Девятый отдел <…>.

Тихонравов пригласил к себе Глеба Максимова и меня и предложил нам самим выбрать направление работ: по автоматам к планетам или по пилотируемым аппаратам. Глеб выбрал автоматы <…>, а я — пилотируемые аппараты <…>.

Наш отдел тогда размещался в большом зале на втором этаже здания, примыкавшего к заводским цехам, в котором располагалась в первые годы после создания основная часть королёвского конструкторского бюро (тогда — Третий отдел НИИ-88). И именно здесь мне в свое время пришлось проходить стажировку. <…>

Новое трехэтажное здание КБ, в котором тогда располагался кабинет Королева, находилось в нескольких минутах ходьбы от нас. Стояло солнечное утро. Я шел и пытался предугадать реакцию Главного на наши предложения по будущему космическому кораблю. Конечно, прежде надо было бы показать эти материалы [К.Д.] Бушуеву, его заместителю, которому подчинялся наш Девятый отдел. Но он уехал в отпуск, чему я в душе радовался, потому что он довольно скептически относился и к нашим расчетам, и к нашим разработкам, и к моей решимости. <…>

День был яркий, солнечный — отличный день для принятия решения. Удастся ли убедить С.П.? Хозяин кабинета, встречая нас, вышел из-за своего рабочего стола, поздоровался. Встали втроем возле стола заседаний, я развернул листы ватмана и миллиметровки на зеленом сукне — С.П. и Михаил Клавдиевич [Тихонравов] придерживали их — и начал излагать. На листах — графики перегрузок, скоростных напоров, тепловых потоков, зависимости рассеивания точек посадки от величины и направления тормозного импульса, наброски различных вариантов компоновок корабля, сечения по характерным местам, где кресло, где приборные панели, где двигатель, где основные блоки приборного оборудования, люки и иллюминаторы. Рассказываю, Тихонравов время от времени подает реплики. Тут-то Королев и увидел главное в чертежах: сферу спускаемого аппарата.

Стал потирать руки, приговаривая: «О! Шар! Это здорово!»

Потом мы уселись за стол, стали обсуждать детали, пошли вопросы, ответы. Подводя итоги, Королев сделал для себя главный, решающий вывод: сделать пилотируемый спутник можно. Теперь нужно убедить в этом всех. Тут же потребовал от нас все основные проблемы обсудить с другими специалистами КБ: аэродинамиками, тепловиками, конструкторами, с заводом, срочно оформить материалы в виде отчета, обосновывающего возможность создания аппарата для полета человека в космос. «Что слова? Нужен документ!»

С этого момента С.П. поверил в нашу группу и дал нам «зеленую улицу». Мы почти уложились в отпущенный им кратчайший срок, представив отчет на подпись в середине августа [1958]. Он тут же был размножен и разослан в организации, которые, как мы надеялись, начнут работать с нами над кораблем.

Просматривая сегодня, как бы со стороны, этот первый отчет по будущему «Востоку», с тщеславным удовольствием отмечаю логичность объема поставленных и рассмотренных проблем и решений: рассмотрено было именно то, что нужно, чтобы понять, в первую очередь самим, можно ли создать космический корабль и как это сделать.

Но очевидно: практически все проблемы, возникшие перед авторами, были для них явно внове. Проблем этих было много, и поэтому проявилось естественное стремление к наиболее простым решениям, что давало ощущение реальности, возможности не только сделать машину, но и сделать ее надежной, и за достаточно короткий срок.

Такое стремление подогревалось и тем, что американцы уже опубликовали сообщения о начале работы над пилотируемым спутником. А нам, естественно, хотелось их обойти!

Бушуев К.Д. |

В первой редакции отчета, по моему мнению, была четко соблюдена последовательность анализа. Однако Бушуев [Константин Давыдович], просмотрев отчет, предложил несколько изменить порядок расположения глав. Вообще-то он придирой не был, но должен же начальник внести свой заметный вклад! Иначе не будут уважать! Какие-то перестановки пришлось сделать - с начальством надо считаться! Спорить по мелочам не хотелось, хоть и раздражало. Все мы, как правило, начальство не жалуем, за редким исключением. Для меня таким исключением был мой первый начальник в КБ Белоусов [Николай Потапович], но может быть, потому, что мы с ним недолго вместе работали и он демонстративно не вмешивался в мою работу. С начала лета 1958 года Бушуев перевел его заместителем начальника в другой отдел — Пятнадцатый, который должен был выпускать конструкторскую документацию. После его ухода я получил и формальную независимость. С Белоусовым мы сохранили откровенные и дружеские отношения до конца его жизни и хорошо понимали друг друга.

<…>

Отчет был подписан четырьмя инженерами: Королевым, Бушуевым, Тихонравовым и мной.

Но в его подготовке принимала участие довольно большая группа, в основном молодых, инженеров: К.С. Шустин, В.Е. Любинский, Б.Г. Супрун, П.В. Флеров и много других.

При подготовке отчета был использован опыт, имевшийся в нашем конструкторском бюро по расчетам, по проектированию, по измерениям, а также опыт и данные других организаций, работавших в области ракетной техники и авиации».

Источник: Феоктистов К.П. Траектория жизни. Между вчера и завтра. М.,- ВАГРИУС.2000

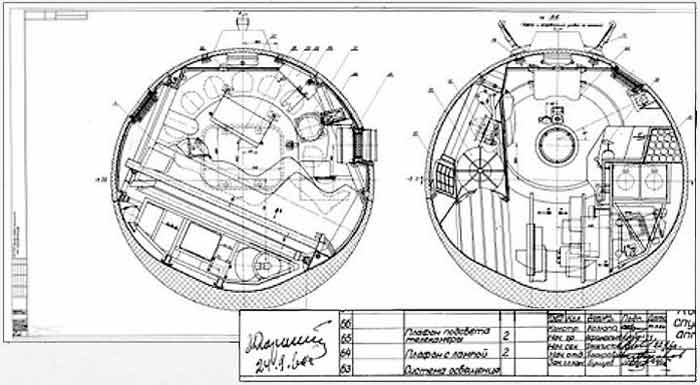

Компоновка спускаемого аппарата космического корабля «Восток».

Подписи СП. Королева, К.Д. Бушуева, К.П. Феоктистова. 1960 г. РГАНГД. Ф. 6. On. 86к. Д. 77.

источник иллюстрации: Новости Космонавтики (форум)

Почитайте интересные воспоминания

В.В. Молодцова — проектанта из группы К.П. Феоктистова — История проектирования корабля "Восток". Здесь рассмотрены многие трудности, возникавшие у проектантов и способы решения этих задач. Представлен большой список сотрудников, проектировавших корабли "Восток".

Всего в создании только корабля-спутника участвовало 123 организации, включая 36 заводов.

(В.Е. Гудилин. "Восток" и "Восход")