Перевод текстов, если это не оговорено специально, Александр Коваль

Зонд "Гюйгенс" (Huygens Probe) был создан в Европейском космическом агентстве (ESA — European Space Agency) в качестве одного из компонентов миссии космического аппарата Cassini (NASA) к Сатурну и его окрестностям. Зонд разработан для исследований атмосферы и поверхности наибольшего спутника Сатурна — Титана, находящегося на расстоянии более 1,5 млрд. км. от Земли.

Цели Huygens Probe

Человечество широко использует открытия и изобретения Гюйгенса — он создатель волновой теории света (теория волнового фронта), лежащей в основе объяснения многих оптических явлений: интерференции, дифракции, отражения и преломления света (в том числе двойного лучепреломления в исландском шпате) и др. Гюйгенс изобрел маятникоые часы, решил многие задачи механики, но самую большую известность он заслужил своими работами по оптике, телескопостроению и астрономии. |

- Определение физических особенностей (плотность, давление, температура, и т.д.) атмосферы Титана как функции высоты;

- Определение количества атмосферных элементов;

- Исследование химии и фотохимии атмосферы, особенно относительно органических молекул, процессов формирования и состава аэрозолей;

- Характеристика метеорологии Титана, особенно относительно физики облаков, разрядов молний, и общей циркуляции;

- Исследование физического состояния, топографии, и состава поверхности.

C компоновкой, описанием научных приборов и экспериментов можно ознакомиться на этой странице

Дополнительные подробности о месте посадки зонда на поверхность Титана смотрите здесь

В шапке страницы смоделированное программой Celestia положение Сатурна и Титана в момент начала спуска зонда на его поверхность 14 января 2005.

В северном полушарии Сатурна в это время преобладали цветовые оттенки от синего до голубого (см., например, здесь).

Спуск зонда Huygens к Титану

3 декабря 2004 г. в 12 ч 46 мин по Гринвичу зонд "Кассини" второй раз (первый - 26 октября) пролетел мимо Титана на расстоянии 1200 км. Во время маневров измерена толщина атмосферы Титана (700 км) и получены снимки с разрешением 735 м. На них видны наносы яркого материала посреди обширной темной области к западу от региона Ксанаду (Xanadu Regio). Две первые орбиты вокруг Сатурна были разработаны таким образом, чтобы выстроить необходимую траекторию для разделения зонда Huygens и корабля-матки Cassin на третьей орбите.

25 декабря в 03:08 UTC было выполнено успешное отделение зонда Huygens от АМС Cassini. В точно рассчитанное время сработали пирозаряды, и под действием выталкивающей силы шести пружин зонд отделился от «станции-матки» и начал трехнедельный самостоятельный перелет к своей цели – Титану.

Приращение линейной скорости составило 0,3 м/с, угловая скорость – 7 об/мин. Через 16 мин после этого Cassini уже развернула остронаправленную антенну к Земле, и данные об успешном разделении были приняты станциями Сети дальней связи под Мадридом (Испания) и в Голдстоуне (Калифорния).

25 декабря в 14:38 UTC, примерно через 12 часов после отделения зонда, широкоугольной камерой Cassini был получен снимок удаляющегося «Гюйгенса» (PROBE в правом нижнем углу), который находился уже в 52 км от аппарата (на врезке яркость и контраст снимка увеличены).

Несмотря на маленькое разрешение снимка (размер зонда уже уменьшился до нескольких пикселей), он был очень ценным: по положению зонда среди звезд специалисты уточнили фактическую траекторию Гюйгенса после отделения и пересчитали его положение относительно станции во время последующего входа в атмосферу Титана и спуска.

|

|

| Зонд "Гюйгенс" на расстоянии 52 км от "Кассини" основной снимок, на врезке (NASA/JPL) |

28 декабря в 01:44 UTC Cassini выполнил маневр отклонения ODM (Orbiter Deflection Maneuver; он же – коррекция траектории OTM-10). До него станция находилась, как и зонд Huygens, на траектории попадания в Титан; после – вернулась на пролетную траекторию.

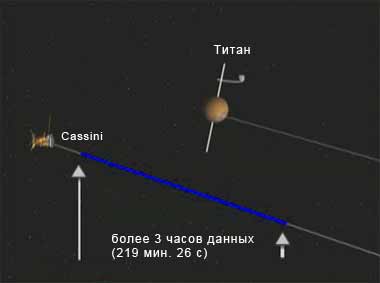

Второй и не менее важной задачей этого маневра стало обеспечение условий ретрансляции данных с зонда во время его посадки и работы на поверхности Титана. Для этого станция была переведена на траекторию с минимальным расстоянием 60 000 км: эта дистанция будет отделять Cassini от Титана через два часа после входа «Гюйгенса» в верхние слои атмосферы спутника.

Маршевый двигатель [Cassini] отработал 153,4 сек, обеспечив приращение скорости ΔV = 23,7 м/с.

Этапы спуска "Гюйгенса" (25 декабря 2004 – 14 января 2005)

источник кадров: анимация 7,88 Мб NASA/JPL

Спуск

Это событие стало кульминацией 22-летнего (с 1983 года) процесса планирования, организации и сотрудничества между ESA и НАСА. Зонд вошел в атмосферу Титана 14 января 2005 на высоте 1270 под углом 65,4° (угол между горизонтом и вектором скорости) со скоростью 6,1 км/с.

иллюстрация: www.esa.int |

Космический аппарат выполнил баллистический спуск и торможение с помощью аэродинамического теплозащитного экрана. Он нагревался до 1500°С, внутри приборного отсека температура поддерживалась на уровне +30°С.

Фаза входа продлилась приблизительно 3 минуты, в течение которых защитный кожух, окружающий модуль спуска, уменьшал скорость зонда приблизительно до 400 м/с. Скорость вращения зонда при входе составила 7,5 об/мин (против часовой стрелки) и соответствовала расчетной. После этого сбросилась задняя крышка и раскрылся самый маленький вытяжной парашют зонда диаметром 2,6 м.

[До раскрытия парашют выполнял роль тылового прикрытия зонда, защищающего его от высоких температур от трения об атмосферу при входе. Через 2,5 секунды после раскрытия вытяжного парашюта был отделен лобовой теплозащитный экран и раскрыт основной тормозной парашют диаметром 8,3 м. Шарнир на ремне безопасности парашюта позволил модулю вращаться во время спуска, чтобы обеспечить просмотр для его камеры].

Ввод основного парашюта прошел на высоте 155 км (≈ 180 км по Huygens descent timeline ESA), а при спуске до 113 км (125 км по версии ESA) вместо него был раскрыт основной [посадочный] парашют (диаметр 3 м). Соответственным образом вела себя вертикальная скорость: в течение первых 15 минут она снизилась с 50 до примерно 35 м/с, затем скачком увеличилась до 75 м/с и постепенно замедлилась до 5 м/с. После ввода основного [посадочного] парашюта вращение замедлялось намного быстрее, чем ожидали. Примерно через 10 мин после раскрытия купола направление вращения изменилось на противоположное (ученые пока [ноябрь 2005] не могут объяснить этот феномен!), еще через 12 мин его скорость дошла до 9,5 об/мин, а затем вращение замедлялось вплоть до посадки.

[Замена парашюта большого диаметра на меньший не только увеличила скорость спуска, но и гарантировала, что зонд окажется на поверхности прежде, чем иссякнут батареи. Зонд со скоростью воздействия приблизительно 7 м/с достиг поверхности через 2,5 часа. Посадочный парашют позволил зонду спускаться в правильном темпе, чтобы собрать максимальное количество данных].

Горизонтальное движение зонда под парашютом определялось ветрами, которые на всех высотах дули преимущественно в направлении вращения спутника вокруг своей оси (с запада на восток). До высоты примерно 55 км его удавалось контролировать по допплеровскому изменению частоты радиосигнала, а ниже — определить по последовательным снимкам десантной камеры. На высоте 120 км скорость ветра достигала 125 м/с и снижалась по мере спуска, за исключением зоны от 100 до 60 км, где неожиданно был обнаружен слой сильных ветров. При спуске с 50 до 30 км скорость ветра уменьшилась с 28 до 10 м/с, а на высоте 7 км была практически нулевой. Ниже слабый ветер задул в противоположном направлении (с востока на запад), достиг 1 м/с на высоте 2–3 км и стих до 0,3 м/с у поверхности.

В начале спуска зонд снижался в общем направлении на востоко-северо-восток, но уже через полчаса направление было почти восточным с небольшим отклонением к югу. На высоте около 7 км со сменой ветра аппарат также изменил направление и в течение последних 15 мин спуска дрейфовал в северо-западном направлении.

Через 2 час 27 мин 49,840 сек после начала посадочного цикла Huygens совершил посадку в точке с координатами 10,34°ю.ш., 192,34°з.д. с отклонением от расчетной точки около 7 км. Вертикальная скорость в момент касания была 4,6 м/с. Huygens погрузился в грунт примерно на 10 см и опустился еще на несколько миллиметров за следующий час. Угол наклона аппарата после посадки составил 10,3°.

Атмосфера

Акселерометр "почувствовал" атмосферу Титана на высоте около 1500 км, когда ее тормозящее действие превысило порог чувствительности прибора. На основе данных акселерометра был составлен структурный профиль атмосферы Титана на высотах от 1400 до 155 км, выявивший ее неожиданно высокую плотность на высоте более 500 км и заметные колебания температуры с высотой между 1000 и 500 км, соответствующие шести инверсионным слоям.

Ниже были проведены прямые измерения температуры и давления — и полученные данные оказались близки к тем, которые получил Voyager 1 в ноябре 1980 г. Было подтверждено наличие мезопаузы, стратопаузы и тропопаузы; максимальная температура (186 К) была отмечена на высоте 250 км, а минимальная (70,4 К) — на 44 км.

На высоте 60 км зонд обнаружил максимум плотности электронов — ионосферный слой, образовавшийся под действием галактических космических лучей; модели предсказывали его, но выше — на 70–90 км.

Одной из задач аппаратуры зонда при спуске был поиск разрядов молний. На этот счет сообщения исследователей противоречивы. Одни говорят, что атмосфера Титана оказалась безмолвной, и делают вывод, что химические процессы в атмосфере управляются преимущественно УФ-излучением Солнца, а не атмосферными разрядами. Другие утверждают, что измерения не противоречат предположению о регистрации грозовых разрядов.

Нижние слои атмосферы Титана, как и на Земле, делятся на тропосферу и стратосферу. В тропосфере температура с высотой падает — с 94 К на поверхности до 70 К на высоте 35 км (на Земле тропосфера заканчивается на высоте 10-12 км). До высоты 50 км простирается обширная тропопауза, где температура остается практически постоянной. А затем температура начинает расти. Такие инверсии температуры препятствуют развитию вертикальных движений воздуха. Они обычно возникают из-за совместного действия двух факторов — подогрева воздуха снизу от поверхности и подогрева сверху благодаря поглощению солнечного излучения.

Поверхность

Посадка зонда произошла в низменной области. Грунт в этом месте напоминает мокрый песок или губку, покрытую тонкой пленкой вещества толщиной до нескольких сантиметров, по-видимому из углеводородов. Ландшафт оказался довольно плоским с холмами и небольшим числом кратеров, нагромождением ледяных камней и гальки из горных пород, что похоже на затронутые эрозией участки Земли и Марса. Метановые дожди, испаряющиеся озера и текущие реки метана, извергающие водяной лед вулканы, вероятно, типичны для Титана. Давление атмосферы соответствует 160 кПа (1.6 атм, или 1216 мм рт. ст.), температура −179°С. Микрофоны "Гюйгенса" зафиксировали во время спуска в атмосфере звуки — шелестящий свист, похожий на шум ветра, дующего со скоростью 7 м/с.

Миссия "Гюйгенс" успешно выполнена — первая посадка на спутник увенчалась успехом.

Передача данных (474 Мб информации и 350 изображений) продолжалась 3 ч 44 мин (с поверхности — 1 ч 12 мин).

К сожалению, из-за ошибки программиста произошел сбой в компьютерной программе, что привело к потере половины изображений. Информация ретранслировалась на орбитальный аппарат "Кассини" двумя системами радиосвязи и затем поступала в Центр управления полетами ESA в Дармштадте (ESOC, Германия). После обработки синтезированы цветные снимки и расшифрованы результаты измерений. Их анализ свидетельствует о возможности существования метановых рек. Обнаруженный атмосферный аргон-40 указывает на то, что на Титане, вероятно, происходит вулканическая деятельность в виде извержения водного льда и аммиака. Согласно спектрометрическим данным, в поверхностном слое Титана содержатся грязный водяной лед и немного силикатов. По мнению специалистов, нынешняя природа Титана сходна с природой молодой Земли, примерно через 0,5 млрд. лет после ее образования.

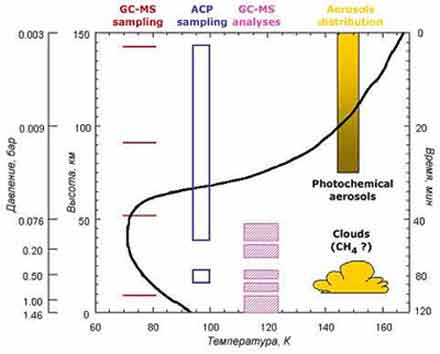

Вертикальный профиль температуры в атмосфере Титана и ее состав по данным Гюйгенса

На графике также отмечены моменты взятия проб газовым хромато-масс-спектрометром (GC-MS, Gas Chromatograph-Mass Spectrometer) и датчиком аэрозоля (ACP, Aerosol Collector Pyrolyser).

источник иллюстраци: ESA/NASA/ASICNRS/ACP team и Элементы источник состава атмосферы: ESA |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

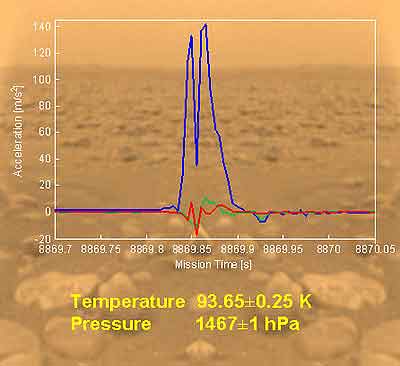

Фиксация момента воздействия зонда на поверхность Титана

На графике показаны записанные акселерометром HASI данные, воздействия зонда с поверхностью. Акселерометр измерял воздействия по трем осям: X, Y и Z. Ось X (синяя линия на графике) была расположена в направлении оси симметрии зонда, так что в соответствие со спуском он и записал наибольшее ускорение. HASI записал, что удар о поверхность произошел в момент времени Т0 + 2 часа, 27 минут 49,840 секунды. Т0 — начало спуска зонда в атмосфере Титана |

Cпектр масс молекул газов, содержащихся в атмосфере у поверхности Титана

Инструмент "Гюйгенса" GCMS измерил массовый спектр атмосферы у поверхности Титана. Спектр показывает присутствие многих молекул: водород (H2), метан (CH4), азот (N2), этан (C2H6), аргон-40 (40Ar), углекислый газ (CO2), дициан (cyanogen) (C2N2), и возможно бензол (C6H6).

Пояснения:

По горизонтальной оси: m/z – отношение массы иона частицы к его заряду [mass/charge ratio = dalton (Da), внесистемная единица массы в атомной физике — дальтон или атомная единица массы (а.е.м.)]

По вертикальной оси: c/s (counts/second) — отсчетов в секунду)

1.Е+01=102=100

1.Е+01=103=1 000

...

1.Е+01=108=100 000 000

Масс-спектрометрия (масс-спектроскопия, масс-спектрография, масс-спектральный анализ, масс-спектрометрический анализ) — метод исследования вещества путём определения отношения массы к заряду (качества) и количества заряженных частиц, образующихся при том или ином процессе воздействия на вещество (например, ионизация).

Смотрите устройство и принципы работы масс-спектрометра на сайте AEL (NASA)

Смотрите также страницу www.planetary.org — здесь свыше 30 иллюстраций спуска, места посадки, графиков и диаграмм данных, полученных от приборов зонда "Гюйгенс".

Результаты работы зонда "Гюйгенс" опубликованы в пяти пресс-релизах ESA

Компоновка и описание научных приборов зонда "Гюйгенс"

Координаты места посадки зонда "Гюйгенс" 14 января 2005 года на карте поверхности Титана