7 октября 2016

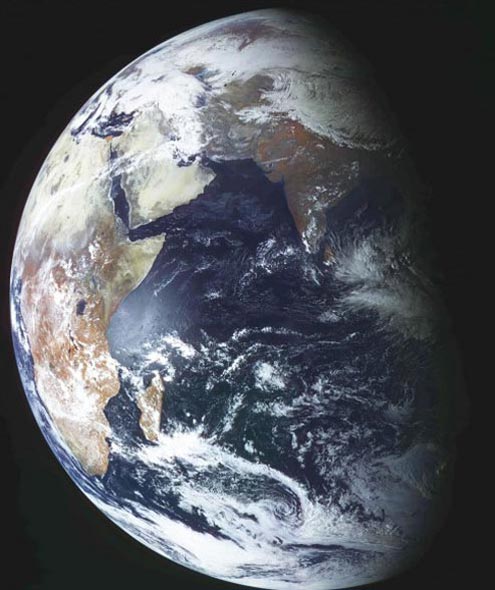

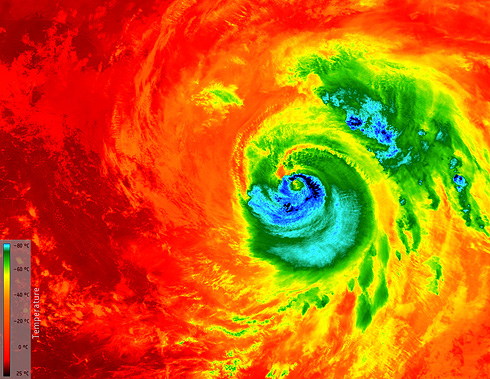

"Глаз" урагана Matthew (Атлантическое побережьь США)

Это изображение от метеоспутника Copernicus: Sentinel-3A показывает температуру в верхней части урагана Matthew в 03:13 по Гринвичу (5:13 CEST) сегодня, по мере приближения [к штату] Флорида в США.

Температура облаков в верхней части шторма, примерно в 12 км от поверхности океана, в диапазоне от около –80°C в непосредственной близости от "глаза" бури до приблизительно 25°C на уровне моря в Мексиканском заливе, где оно является относительно спокойным. Этот ураган-монстр шириной 400 км был приблизительно в 200 км к северо-западу от Майами-Бич (Miami Beach), когда была сделана данная фотография. Наделавший опустошения в Карибском море, Мэтью (Matthew), является самым мощным ураганом, поставивший под угрозу Атлантическое побережья США за последние десятки лет – и он может оказаться, самым катастрофическим из ударов по Флориде за более чем 100 лет.

Copernicus: Sentinel-3A (Страж-3) измеряет в море и поверхности земли температуру радиометром излучения энергии от поверхности Земли в девяти спектральных диапазонах. Спутник Дальнего Зондирования Земли (ДЗЗ) запущен 16 февраля 2016 года.

Это тепловое инфракрасное изображение с разрешением 1 км.

Источник: http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2016/10/Eye_of_the_storm

http://spaceflight101.com/copernicus/sentinel-3-spacecraft/

---------------------------------------------------------------------------------------------

27 февраля 2012

Земля. Геология. Палеоклиматология

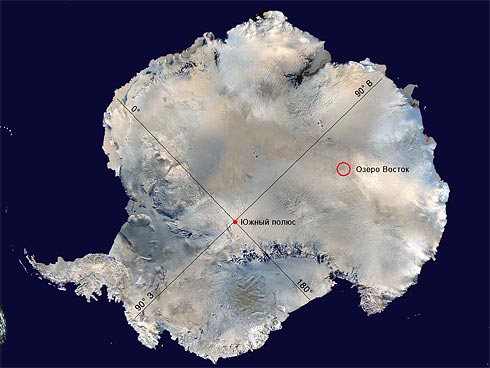

Российские учёные проникли в антарктическое озеро Восток

Антарктида. Фото NASA.

Ортогональная (прямоугольная) проекция пятого материка Земли создана из комплекта композитных глобальных спутниковых снимков Blue Marble (Голубой Мрамор) NASA с разрешением 1 км в пикселе.

MODIS (или Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) наблюдения полярных льдов были объединены с данными наблюдений Антарктиды, сделанные в National Oceanic and Atmospheric Administration — NOAA) [Национальное управление океанических и атмосферных исследований США] с помощью полярных спутников с установленной на них многозональной оптической и ИК (инфракрасной) аппаратурой, а именно радиометром высокого разрешения: AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer).

Окончательно это изображение Антарктиды было создано с помощью программы для обработки файлов Blue Marble и формул для создания ортогональных проекций из программы MathWorld.

Источник: en.wikipedia.org - здесь снимок 6400×6400 px (3,31 Мб)

Лукин В.В. |

6 февраля 2012 года на российской станции Восток удалось достичь одноименного подледного озера, расположенного на глубине нескольких километров под ледяным щитом Антарктиды.

В свое время открытие Востока называлось одним из величайших географических открытий XX века, а теперь у ученых появилась возможность изучить его непосредственно.

О том, как проходили работы по бурению, чего ждать от открытия и каковы перспективы российских антарктических исследований, "Ленте.Ру" рассказал начальник Российской Антарктической экспедиции Валерий Лукин.

Валерий Лукин:

Бурение на станции "Восток" началось еще в конце 60-х годов. Тогда ледяной керн бурили именно с целью изучения палеоклиматических реконструкций. Начиная с 1970 года за это дело взялись специалисты кафедры бурения скважин тогда еще Ленинградского горного института (в настоящее время Санкт-Петербургского государственного горного университета). За первые двадцать лет, до 1990 года, они пробурили четыре скважины различной глубины. Все скважины были более полутора тысяч метров, причем для работы использовались различные буровые снаряды и оборудование.

Одновременно с получением керна, безусловно, отрабатывалась и сама технология бурения, инженерные решения. В 1990 году была заложена вот эта (которая в конце концов привела ученых к озеру Восток - прим. "Ленты.ру") скважина, которая получила название 5Г: пятая глубокая. Бурилась она вообще без всякой информации о том, что под ней находится подледниковое озеро. Никто еще об этом озере тогда не знал и не предполагал.

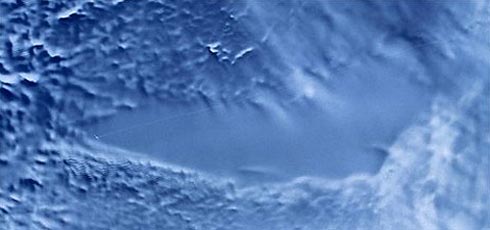

Размеры озера Восток составляют 250 × 50 км. Фото NASA GSFC

А когда было открыто озеро Восток?

Озеро было открыто в 1994 году по сопоставлению данных сейсмического зондирования в районе станции "Восток", авиационного радиолокационного профилирования, которое выполнялось американцами, англичанами и советскими специалистами, а также по изучению данных альтинометрических измерений высоты дневной поверхности ледника, полученных с европейского исследовательского спутника IRS-1. На тот момент глубина скважины составила 3053 метра.

Первое сообщение об этом было сделано в 1994 году на открытой научной конференции Научного комитета Антарктических исследований, а в 1995 году появилась первая публикация. Непосредственным проектом по исследованию озера Российская Антарктическая экспедиция стала заниматься начиная с сезона 1995-1996 годов и ведет работы по настоящее время.

Нам очень хотелось проникнуть в озеро, изучить его, и 5Г давала самый прямой путь для изучения его водного тела и слоя донных отложений.

В 1998 году, когда глубина скважины составила 3623 метра, по настоянию Международного Антарктического сообщества мы остановили буровые работы, потому что тогда до границы лед-вода, по данным не зависящих друг от друга геофизических измерений, оставалось примерно 130 плюс-минус 20 метров льда. Сообщество обратилось к нам с просьбой приостановить буровые работы до разработки экологически чистой технологии проникновения в это озеро.

Буровые работы были возобновлены только в конце 2006 года, когда такая технология была создана, и потребовалось очень много времени, чтобы согласовать ее (не получить разрешение, я подчеркиваю это, а согласовать) с Международным Антарктическим сообществом. А на непосредственно уже проект проникновения мы получили разрешение от российских властей в конце ноября 2010 года, и уже в сезоне 2010-2011 и в этом сезоне, 2011-2012, проект был окончательно реализован на глубине 3769,3 метра. То есть мы попали в ту вилку расчетов, о которых я говорил несколько выше.

Схема окружения озера. Иллюстрация Nature

<...>

Есть версия, что там очень высокая концентрация кислорода (возможно, что кислородом озеро подпитывает тающий сверху ледник, а замерзающая вода самого озера этот кислород не уносит - она замерзает слишком медленно - прим. "Ленты.Ру"), ведь так?

Да, это ожидается, но мы еще пока по нашим данным не можем об этом судить. Это когда мы будем воду исследовать, уже на следующем этапе. Самое удивительное, конечно, если мы обнаружим живые организмы. Это сразу поднимет множество вопросов. Например, каким образом эти микроорганизмы развивались в этих совершенно неизвестных условиях? С геологической точки зрения, нас, в первую очередь, интересуют донные отложения озера - они несут информацию о том, что из себя представлял Антарктический континент до эпохи его оледенения, то есть 30-40 миллионов лет назад.

То есть примерно 30-40 миллионов лет назад озеро закрылось?

Мы не знаем, это гипотеза. Оно, может быть, существовало еще до эпохи оледенения, а может быть, образовалось в результате процессов таяния нижней поверхности ледника в связи с трением о коренные породы. И то и другое - это только гипотеза, которую предстоит проверить, когда мы начнем изучать водное тело озера, а это уже следующий этап, запланированный на сезон 2013-2014 годов.

И следующее — безусловно, изучение озера важно для космических исследований, поиска жизни на других объектах Солнечной системы [например, на спутнике Юпитера — Европе, прим. АК]. В первую очередь, Восток — это место для отработки технологий, инженерных решений и других методических основ создания приборов именно для решения этой очень важной задачи.

<...>

Более подробную информацию смотрите в интервью Валерия Лукина на lenta.ru,

в интервью В.В. Лукина на interfax-russia.ru, в сообщении на membrana.ru

---------------------------------------------------------------------------------------------

4 февраля 2012

Земля. Метеорология

Восточная полусфера Земли (по отношению к США) "Blue Marble" ("Голубой мрамор") 23 января 2012

credit: NASA/NOAA

Новое изображение нашей планеты представляет собой композицию, полученную 23 января 2012 года, из шести отдельных орбитальных проходов метеоспутника Suomi NPP на полярной орбите вокруг Земли

В этом изображении точка зрения наблюдателя расположена над поверхностью Земли на высоте примерно 12 742 км в 10° южной широты и 45° восточной долготы.

Четыре вертикальные линии — "дымка", заметные в этом снимке, показываю отражение солнечных лучей от океана, или "его блеск", который инструменты VIIRS захватили во время облета земного шара.

Метеоспутник Suomi NPP является результатом партнерства между NASA, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration — Национальное управление океанических и атмосферных исследований) и Министерством обороны США.

Ученому из Центра космических полетов им. Годдарда (Goddard Space Flight Center) NASA Норману Курингу (Norman Kuring) удалось "отойти" от Земли, чтобы получить общую картину, объединив данные из шести разных орбит полета спутника над этой областью Земли в течение восьми часов.

Норман Куринг взял эти шесть наборов данных и объединил их в одно изображение.

Используя образ баскетбольного мяча вы можете получить хорошее представление о том, как далеко находился спутник Suomi NPP от Земли. Возьмем баскетбольный мяч, который имеет диаметр 10 дюймов (около 25 сантиметров) и представим, что это «Земля». (Между прочим, Земля имеет диаметр примерно 7 926 миль (около 12 756 километров).

Таким образом, чтобы получить тот же вид Земли какой ее видят инструменты VIIRS на борту спутника Suomi NPP, нужно держать баскетбольный мяч в пять восьмых дюйма (около 1,5 см) от вашего лица.

Реальная ширина полос поверхности Земли, покрываемых в каждом проходе VIIRS при вращении спутника вокруг Земли, составляет около 1 865 миль (около 3 001 километров). На баскетбольном мяче это около двух третей дюйма (около шести сантиметров).

Посмотреть этот снимок Земли, созданный с помощью инструментов метеорологического спутника NASA Suomi NPP 23 января 2012 в размере 1024×1024 px можно здесь (flickr.com). Здесь же доступен данный снимок в невероятном разрешении — 11500×11500 px.

Как получают такие снимки показано здесь (схемы процессов съемки и совмещения изображений, полученных в различных длинах волн ЭМ-излучения).

В этой фотогалерее можно посмотреть также процессы подготовки спутника и его инструментов к старту, старт ракеты Delta II со спутником NPP 28 октября 2011. Здесь размещен первый снимок всей поверхности Земли, попавшей в поле зрения инструментов VIIRS спутника Suomi NPP и снимок "Blue Marble" американского континента (4 января 2012) в разрешении 8000×8000 px

(16,8 Мб) — очень впечатляет!

Источник: NASA

Ссылка по теме: Космический корабль Suomi NPP и его инструменты

---------------------------------------------------------------------------------------------

25 января 2012

Земля. Метеорология

Вернер Суоми credit: ssec.wisc.edu |

NASA переименовало свой новый спутник для наблюдения Земли в честь покойного Вернера Э. Суоми (Verner Edward Suomi) (1915-1995), метеоролога из университета штата Висконсин, который известен в мире, как "отец спутниковой метеорологии".

Объявление о присвоении спутнику его имени было сделано 24 января на ежегодном собрании Американского метеорологического общества в Новом Орлеане.

В рамках подготовки проекта Национального Полярного орбитального Партнерства (National Polar-orbiting Partnership — NPP) спутниковой системы слежения за окружающей средой американское космическое агентство запустило спутник [NPP] 28 октября 2011 года, с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. NPP был переименован в Суоми Национальное Полярно–орбитальное Партнерство (Suomi National Polar-orbiting Partnership), или Suomi NPP. Первый спутник этой системы предназначен для сбора важных данных для улучшения краткосрочных прогнозов погоды и улучшения понимания долгосрочных изменений климата.

Этот снимок американского континента Земли, названный «Blue Marble» ("Голубой мрамор") был получен со спутника NPP

4 января 2012 года с

помощью инструмента VIIRS. Это композитное изображение собрано из нескольких снимков поверхности Земли.

Suomi NPP является первым из нового поколения исследовательских спутников NASA, которые будут наблюдать за многими аспектами нашей меняющейся Земли.

Suomi NPP имеет пять инструментов на своем борту. Самый большой и самый важный инструмент спутника — Visible/Infrared Imager Radiometer Suite или VIIRS, перевести можно так: "Радиометрический набор формирования видимого и инфракрасного изображения".

Источники: npp.gsfc.nasa.gov, NASA, ssec.wisc.edu

---------------------------------------------------------------------------------------------

18 мая 2011

Земля. Метеорология

|

Съемка полного диска Земли проведена космическим аппаратом Электро-Л» 17.05.2011.

Информация получена аппаратурой МСУ-ГС (Многозональное сканирующее устройство для оперативного гидрометеорологического наблюдения Земли с геостационарной орбиты).

Анимация полного оборота Земли в формате gif (800×800 px). Посмотрите, как хорошо видно перемещение облачного покрова по нашей планете.

Источник: Федеральный центр оперативного мониторинга Земли (РКА) здесь снимки полных дисков Земли регулярно дополняются новыми

---------------------------------------------------------------------------------------------

31 марта 2011

Космические исследования. Земля. Метеорология

Нэнси Аткинсон (Nancy Atkinson), обозреватель сайта "Вселенная сегодня" (universetoday.com) дарит нам великолепные фото нашей матушки Земли, восторженно озаглавив свое сообщение как поздравительную открытку:

"От Земли и Луны (и России) с Любовью".

Космический корабль России "Электро-Л" (Elektro-L) захватил в этом изображении область от Луны до Красного моря Земли. Credit: NPO Lavochkin

Этот ошеломляющий снимок Луны и Земли cделан новым космическим кораблем России "Электро-Л" (Elektro-L), метеорологическим спутником, который был запущен в январе 2011. "Электро-Л" — первый основной космический корабль, разработанный и созданный в постсоветской России в помощь российским метеорологам для наблюдения всего диска планеты, благодаря положению спутника в геостационарной орбите на высоте в 36 000 километров над экватором.

Четкость изображений является фантастической, это вы можете видеть в другом изображении всей Земли, ниже.

Elektro-L разработан, чтобы проработать по крайней мере десятилетие, и позволит прогнозировать состояние погоды в мире и на местах, анализировать погоду над океанами, а в интервалах между погодным контролем, будет проводить измерения солнечного излучения, свойств ионосферы Земли и магнитного поля.

26 февраля 2011, в 14:30 по московскому времени, [метеорологический] спутник "Электро-Л" (Elektro-L) сделал свое первое захватывающее дух изображение родной планеты. Credit: NPO Lavochkin

Для увеличения щелкайте по снимкам.

Справка журнала Новости космонавтики №3 2011:

20 января 2011 российский геостационарный метеорологический спутник "Электро-Л" №1 был запущен с помощью РН "Зенит-2SБ80" #1-2007/1 с разгонным блоком "Фрегат-СБ" №2001 с космодрома Байконур.

21 января в 00:28 ДМВ

"Электро-Л" был выведен на орбиту близкую к расчетной с параметрами:

– наклонение – 0,42°;

– высота в перигее – 35508,1 км;

– высота в апогее – 35873,3 км;

– период обращения – 1429,9 мин. (59,5792 час)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Как ни странно, но в год 50-летия полета Ю.А. Гагарина, мы видим эти снимки в большом масштабе на зарубежных сайтах:russianspaceweb.com и universetoday.com

А вот на НПО им. С.А. Лавочкина, где создан великолепный КА "Электро-Л", таких больших снимков нет!

Просто обидно до ужаса, что так не уважают собственный народ.

Наша космонавтика уже так отстала в освоении космического пространства, что, скорее всего, не догонит лидеров никогда, как это ни горько признавать, да и догонять не надо, хотя бы достойно представляйте людям САМИ то, чего добились...

В информационном плане Роскосмос и близкие к нему организации проигрывают на десятки процентов NASA или ESA. Именно поэтому люди думают, что в России с освоением Космоса дела обстоят плохо.

У нас осталась только память о наших первых Победах в Космосе, и те до сих пор скрываются. Нет крупных четких снимков ни на одном официальном сайте предприятий, связанных с космической деятельностью. Люди правдами и неправдами добывают фото космических аппаратов или вот такие снимки, как эти не из родных средств массовой информации, а из-за бугра...

А ведь эти снимки доказывают, что в России умеют делать не только боевые ракеты.

Как тут не порадуешся за наших умельцев — спасибо им за отличную работу!

---------------------------------------------------------------------------------------------

26 февраля 2011

Земля. География. Космические технологии. Навигация

Орбита и положение МКС 26.02.11 на 11:55 мск  Орбиты и положения шаттла "Дискавери и МКС 26.02.11 на 12:48 мск |

Посмотреть, над каким местом земной поверхности пролетает сейчас в реальном времени Международная космическая станция (МКС) можно здесь.

Станция перемещается довольно быстро, поэтому наблюдать за её перемещением не скучно :)

Можно совмещать карту (названия на русском языке) и спутниковую картинку поверхности.

На этой же странице можно посмотреть одновременно орбиты запущенного 24.02.11 шаттла "Дискавери" и МКС.

Также можно получить много другой интересной информации, например, узнаете координаты своего места положения, определяемые по вашему IP адресу.

---------------------------------------------------------------------------------------------

21 февраля 2011

Земля. География

Самый южный остров Курильской гряды Шикотан в окружении морского льда

Credit: NASA.

Фото в натуральных цветах получено со спутника ЕО-1 14 февраля 2011.

Указанная единица масштаба равна 5 км.

Остров Шикотан является вулканическим островом в южном конце Курильской гряды. Расположен приблизительно в 43° с.ш. на полпути между Экватором и Северным полюсом (ближе к северному полюсу). Здесь же располагается граница самого южного края зимнего морского льда в Северном полушарии.

Такая форма льда вокруг острова образована водоворотами. К северу от западной оконечности Щикотана, водовороты сформировали лед в грубые круги.

Остров миллионы лет находится под воздействием сейсмической активности, многократных цунами, ветра и дождя. Полная поверхность Шикотана составляет 225 квадратных километров. В настоящее время остров является объектом территориальных споров между Россией и Японией.

Изображение от Обсерватории Земли (Earth Observatory) NASA, предоставили Джесси Аллен (Jesse Allen) и Роберт Симмон (Robert Simmon), использовав данные спутника EO-1 ALI (Advanced Land Imager — улучшенные изображения Земли), предоставленные командой EO-1 (NASA) и Национальным центром изучения снега и льда (National Snow and Ice Data Center — NSIDC).

источники: universetoday.com, earthobservatory.nasa.gov---------------------------------------------------------------------------------------------

6 августа 2010

Земля. Метеорология

Пресс-конференция "В чем причина аномальной жары?"

|

С начала лета только в Москве было побито более десятка температурных рекордов за всю историю наблюдений. Весь июль столбик термометра не опускался ниже 32 градусов. С чем связана такая аномально долгая жара?

Действительно ли она аномальная или в центральной части России и раньше случалось что-то подобное?

Стоит ли ожидать повторения жаркого лета 2010 года? На эти и другие вопросы читателей Ленты.Ру ответил кандидат географических наук, заместитель директора Института географии РАН, ведущий "Прогноза погоды" на телеканале НТВ Александр Вадимович Беляев.

<...>

Все привыкли, что климат в Сибири резко континентальный, с достаточно теплым летом. В нынешнем году сибирякам немного не повезло, евроазиатский антициклон, который установил на Европейской территории России уникальную жару, в Сибири расположил свой холодный фланг, где ветер из Арктики. К тому же циклоны, смещаясь в северные районы, перемахнув Полярный Урал, сваливаются на Сибирь с дождями. В результате там заметно холоднее нормы, ночью были побиты рекорды минимальных температур. Зато про лесные пожары все забыли. Увы, жара постепенно переползает и туда.

<...>

весь текст: Lenta.ru

---------------------------------------------------------------------------------------------

Земля. Метеорология

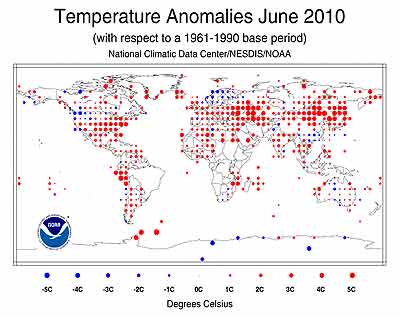

«...И жара, жара, жара.» эти слова из «Баллады о микрофоне» Владимира Высоцкого здесь явно будут к месту:Июнь 2010 был самым теплым на Земле

Температурные аномалии за июнь 2010 года (по сравнению с базовым периодом 1971—2000 годов), Credit: Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) (США)

|

Американские учёные пришли к выводу, что жара хозяйничает практически по всей Земле. Получив данные со спутника, они зафиксировали рекордно высокую температуру на всей поверхности планеты. По их данным, за июнь в среднем Земля прогрелась до +16,2 градуса. Если сравнить её с показателями всего XX века, то получается, что потеплело на 1,2 градуса.

источники: universetoday.com, ru.wikipedia.org

---------------------------------------------------------------------------------------------

11 июня 2010

Капитан Кусто

100 лет со дня рождения великого путешественника

Жак-Ив Кусто (Jacques-Yves Cousteau) во время экспедиции в Антарктику, 1972 год |

Сегодня, 11 июня, исполнилось 100 лет со дня рождения великого французского путешественника, писателя и режиссера, изобретателя акваланга Жак-Ива Кусто.

В России романтика морских путешествий не в последнюю очередь у многих ассоциируется именно с его "Подводной одиссеей", однако помимо нее он снял еще несколько документальных сериалов и полнометражных фильмов. Кроме того, Кусто написал более трех десятков книг, а после его смерти (1997) несколько книг было написано и о нем самом.

[Первый акваланг Жак-Ив Кусто разработал совместно с Эмилем Ганьяном в 1943 году].

Путешественнику, которому не было равных в XX веке, посвящается фотогалерея на Lenta.ru

---------------------------------------------------------------------------------------------

24 мая 2010

Физика. Геофизика. Метеорология. Климатология

У земной погоды нашли "эффект бабочки"

|

Группа физиков показала, что атмосферные процессы, проходящие в различных частях земного шара, синхронизированы между собой.

Ученые сделали такой вывод по итогам эксперимента, который моделировал различные климатические явления. Эта работа, опубликованная в журнале Physical Review Letters, стала первым экспериментальным подтверждением "эффекта бабочки" для земной погоды. Коротко исследование описано на портале Physical Review Focus.

Предметом интереса ученых была взаимосвязь между такими процессами, как, например, Эль-Ниньо (явление, характеризующееся повышением температуры поверхностных слоев воды в центральной части Тихого океана минимум на полградуса по Цельсию) и осцилляцией Маддена-Джулиана (фронт дождей над Индийским и Тихим океанами). Существование такой взаимосвязи постулировалось достаточно давно, однако на практике подтверждено не было.

Авторы новой работы решили смоделировать глобальные процессы, происходящие в атмосфере и в океане. Для этого они использовали вращающуюся емкость, заполненную смесью воды и глицерина. Внутри емкости располагался еще один цилиндр, а жидкость наливалась в пространство между ним и внешней стенкой. Во время экспериментов внешний цилиндр нагревался, а внутренний - охлаждался, имитируя температурное влияние тропиков одного из полюсов.

Такая система позволяет удовлетворительно моделировать процессы, происходящие в одном полушарии. Для того чтобы изучить климатические изменения в масштабе всего земного шара, ученые усовершенствовали описанную выше систему. Они взяли две емкости, температура внутри которых поддерживалась при помощи шлангов с водой, обвивающих цилиндры. Ученые соединили "выход" шланга, обернутого вокруг теплого цилиндра одной из емкостей, со "входом" шланга, который обвивал теплый цилиндр второй емкости. Таким образом, температурные изменения в первой емкости могли влиять на температуру второй. В масштабах планеты шланги должны были представлять тропические ветра, дующие в сторону экватора. Созданная исследователями система могла передавать температурные колебания в 0,05 градуса и даже меньше.

Ученые контролировали движение жидкости в первой емкости, изменяя параметры ее вращения. Они добились того, чтобы потоки внутри жидкости носили сначала периодический, а потом хаотический характер. В обоих случаях движения внутри жидкости во второй емкости очень быстро начинали приобретать тот же характер, что и в первой. Проанализировав полученные результаты, ученые составили на их основе математическую модель, которая показала, что синхронизация двух емкостей носит сложный характер, однако прослеживается очень четко.

Таким образом, исследователям удалось показать, что для атмосферных процессов характерен "эффект бабочки" - свойство хаотических систем, заключающееся в том, что незначительное влияние на систему может иметь выраженные и непредсказуемые эффекты в другом месте и в другое время. В настоящее время авторы проверяют свою модель на реальных климатических данных и, по их словам, им уже удалось обнаружить некоторую синхронизацию.

["Эффект бабочки" использовал Рэй Брэдбери в своём фантастическом рассказе «И грянул гром» (1952 г.), где гибель бабочки в далёком прошлом изменяет мир будущего. Кстати, в августе текущего года исполняется 90 лет со дня рождения этого знаменитого писателя-фантаста.

Я привел это сообщение подробно как пример того, что в случае строительства Эвенкийской ГЭС, как, впрочем, и любой другой, ее влияние на климат Земли может быть непредсказуемым].

Источники: lenta.ru, focus.aps.org

---------------------------------------------------------------------------------------------

19 апреля 2010

Земля. Вулканология

Опубликованы снимки исландского извержения крупным планом

Какой снимок! Вот такое "лицо" бывает у Земли-матушки в ярости.

Как она ощерила свои "зубки"!. Эти "зубки" уже очень сильно "кусают" авиаперевозчиков и на экономику Европы окажут сильное влияние. Последний раз извержение вулкана произошло в 1821 году и продолжалось два года.

|

Издание Universe Today опубликовало снимки исландского вулкана Эйяфьятлайокудль с расстояния всего в несколько километров.

[Вулкан расположен в 200 км к востоку от Рейкьявика между ледниками Эйяфьятлайокудль и Мирдальсйокудль.

Эйяфьятлайокудль (Eyjafjallajokull) означает "Остров горных ледников".]

Фото можно посмотреть тут, тут, тут и тут.

На последнем снимке хорошо видны молнии, которые являются частыми спутниками извержений. Причиной электрических разрядов является движение облаков пепла. Температура магмы, выбрасываемой вулканом, составляет около 1500 градусов по Цельсию. Извержение вулкана началось 21 марта 2010 года. В результате извержения в небо было выброшено большое количество вулканического пепла.

Данный материал, традиционно располагающийся на высоте 8-11 тысяч метров, представляет серьезную опасность для самолетов — извержении вызвало перебои в авиасообщении в Европе. Так, сообщается, что около половины рейсов, намеченных на понедельник [19 апреля], будут отменены.

Источники: lenta.ru, universetoday.com, РИА НОВОСТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------

29 января 2010

Земля. Метеорология

Метеорологи откопали в архиве самый быстрый ветер Земли

Самый быстрый порыв ветра, зарегистрированный на поверхности нашей родной планеты за всю историю наблюдений , неожиданно обнаружился в метеоданных за 1996 год. Новый рекорд существенно превзошёл прежний, державшийся более семи десятков лет. Пальму первенства в категории "самый быстрый ветер, измеренный на земле" до сих пор удерживал поток, "пойманный" однажды (12 апреля 1934 года) в Нью-Гемпшире на вершине горы Вашингтон (Mount Washington). Его скорость достигала 372 км/ч.

<...>

Как гласит пресс-релиз Всемирной метеорологической организации, комиссия экспертов пересмотрела ряд старых данных и объявила: отныне самый быстрый ветер на планете — это порыв, измеренный 10 апреля 1996 года на австралийском острове Барроу (Barrow Island) во время прохождения циклона Оливия. Новый рекорд составил 408 км/ч!

Читать полностью Мембрана

---------------------------------------------------------------------------------------------

3 ноября 2009

Геология

Геологи подтвердили зарождение в пустыне Эфиопии нового океана

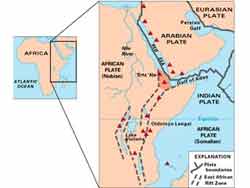

Схема Восточно-Африканского разлома. Иллюстрация United States Geological Survey |

Геологи подтвердили, что в Эфиопии начался процесс расхождения двух тектонических плит, который в будущем может привести к формированию нового океана. Статья ученых появилась в журнале Geophysical Review Letters, а ее краткое изложение приводится на сайте университета Рочестера, сотрудники которого принимали участие в работе.

Впервые о возможном появлении океана заговорили в 2005 году - тогда буквально за несколько дней вдоль Восточно-Африканского разлома, обозначающего границы тектонических плит, возникла трещина длиной почти 50 километров и шириной до 7 метров.

<...>

Побробнее на Lenta.ru

---------------------------------------------------------------------------------------------

30 марта 2009

Читайте отличное интернет-интервью журнала "Наука и жизнь" Устойчивость климата, леса и океаны с Анастасией Михайловной Макарьевой, кандидатом физико-математических наук, старшим научным сотрудником Петербургского института ядерной физики РАН. Она занимается теоретическими проблемами изменений климата, экологической и биологической устойчивости биосферы — исследованиями на стыке геофизики, экологии, биологии.

|

А.М. Макарьева — автор более 30 научных публикаций в российских и международных научных журналах, соавтор одной монографии.

Организатор нескольких международных семинаров, включая семинар "Роль девственной наземной биоты в современных условиях глобальных изменений окружающей среды", посвященный теории биотической регуляции.

Анастасия Михайловна — постоянный автор научно-популярного журнала "Экология и образование" (Санкт-Петербург), приглашенный автор "Энциклопедии систем жизнеобеспечения" (Encyclopedia of Life Support Systems, Elsevier) и "Экологической энциклопедии" (Encyclopedia of Ecology, Elsevier).

В 2008 году она стала лауреатом премии ЮНЕСКО-L’Oreal «Для женщин в науке», которой награждают женщин — молодых ученых.

Данное интернет-нтерьвью проводится журналом Наука и жизнь с 17 марта по 5 апреля 2009 года. Даются убедительные ответы на волнующие людей вопросы.

Вы также можете задать свои вопросы и получить на них ответы.

Сайт "Биотическая регуляция: Лесной насос"

---------------------------------------------------------------------------------------------

11 января 2009

Климатология

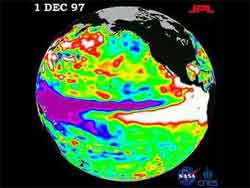

В Тихом океане снова появилась Ла-Нинья

Ученым удалось установить, что в Тихом океане снова формируется климатическое явление под названием Ла-Нинья, сообщает Science NOW. Именно на него возложена ответственность за высокие среднегодовые температуры воздуха и воды в 2008 году.

Эффект от Ла-Ниньи обусловлен скоплением холодной воды в центральной части Тихого океана. Климатические последствия этого скопления могут быть самыми разнообразными. Так, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США предсказывает, что в ближайшие месяцы на территории Индонезии следует ожидать большое количество осадков. Кроме этого, на юго-западе США будет существовать угроза наводнений.

Ранее появлялись сообщения о том, что воды в центральной части Тихого океана начали теплеть (то есть воздействие прошлогодней Ла-Ниньи начало ослабевать). Неожиданно ситуация изменилась на противоположную, и эффект проявился снова.

Признаками Эль-Ниньо и Ла-Ниньи являются длительные морские поверхностные температурные аномалии, превосходящие 0,5 градуса по Цельсию. Когда температура возрастает на эту величину, то говорят о появлении Эль-Ниньо, когда уменьшается — о Ла-Нинье.

Источник Lenta.ru

---------------------------------------------------------------------------------------------

9 сентября 2008

Климатология

Вечную мерзлоту посчитали бомбой с часовым механизмом

Вечная мерзлота в Северном полушарии содержит углерода в два с лишним раза больше, чем его текущее содержание в атмосфере. В случае быстрого глобального потепления эта "бомба" сработает и ещё сильнее ускорит его. Таков вывод международной группы учёных, проводивших исследование под руководством Эдварда Шура (Edward Schuur) из университета Флориды (University of Florida).

По мере таяния вечной мерзлоты в северных широтах России и Европы, а также в Гренландии и Северной Америке, будет резко усиливаться микробное разложение содержащейся там органики, что приведёт к выбросу больших количеств парниковых газов — метана и диоксида углерода.

И чем стремительнее будет идти глобальное потепление, тем быстрее будут высвобождаться эти газы, всё ускоряя и ускоряя процесс. Такая самоподдерживающаяся система.

Об аналогичной опасности, правда, особо подчёркивая роль именно метана, поднимающегося из трясин Сибири, ещё в 2005 году говорили российские учёные.

Собственно, главная задача для специалистов — точно подсчитать масштаб угрозы. Этим и занималась большая группа учёных во главе с Шуром. Оказалось, что в вечной мерзлоте запасено 1,672 триллиона тонн углерода. Сравните это с 780 миллиардами тонн, находящимися в земной атмосфере сегодня.

"Это больше, чем мы думали", — прокомментировал результат исследования Эдвард. Прежние оценки давали вдвое меньшую сумму углерода, скрытого в вечной мерзлоте. Кстати, группа Шура в своих расчётах "проникла" в почву на глубину до трёх метров, в то время как в предыдущих аналогичных исследованиях учитывался только углерод, законсервированный на глубине до одного метра. Эдвард и его коллеги считают свои оценки более корректными.

Но насколько это всё опасно для климата?

Вспомним, что даже небольшие, на доли процента, колебания в концентрации парниковых газов заметно отражаются на тепловом балансе Земли. Конечно, детали планетарного климатического механизма до сих пор остаются предметом споров, ведь в нём работает огромное число факторов, зачастую от человека никак не зависящих. И всё же попытки сократить выбросы парниковых газов, предпринимаемые цивилизацией, вероятно, не лишены смысла.

Так вот, сжигание ископаемого топлива поставляет в атмосферу около 8,5 миллиардов тонн углекислого газа ежегодно. Вырубка тропических лесов и замена их пастбищами или сельхозугодиями добавляет ещё около 1,5 миллиарда тонн. А вечная мерзлота, в случае продолжения таяния, способна увеличить этот неприятный счёт ещё на 0,8-1,1 миллиарда тонн в год, — утверждает Шур. Потому не учитывать этот фактор в прогнозе климата будущего — невозможно.

И в сдерживании выброса углерода нам не поможет даже растущий лес (теоретически способный занять освобождаемые площади, ранее покрытые снегом и льдом). Ведь квадратный метр взрослого бореального леса, напоминает исследователь, способен законсервировать в себе 5 килограммов углерода из атмосферы, тогда как квадратный метр вечной мерзлоты содержит до 44 килограммов углерода, 80% из которых могут быть быстро выпущены в случае таяния.

[АК: при строительстве Эвенкийской ГЭС протаивание вечной мерзлоты в зоне возможного затопления еще более усугубит обнаруженную учеными тенденцию выбросов метана в атмосферу Земли]

Подробности... (Мембрана)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Климатология

Ураганы становятся сильнее из-за потепления

Скорость и мощность тропических циклонов неуклонно растёт вследствие глобального потепления – к такому выводу пришли американские климатологи. По мнению учёных, даже монстры вроде "Катрины" скоро могут показаться лёгким бризом.

В США проблема ураганов, приносимых из Атлантики, стоит достаточно остро: недавний "Густав", из-за которого хотели половину Луизианы эвакуировать, стал седьмым по счёту циклоном за 2008 год.

Подробности... (Мембрана)

---------------------------------------------------------------------------------------------

16 апреля 2008

Основные объекты потенциальных ядерных атак — не только военные базы, но и города, как это подтвердил печальный исторический опыт… (иллюстрация A.Kaverin, Vault_13/fallout-archives.com). |

Моделирование глобальных катастроф

Ядерная

война оказалась страшнее на 53%.

Когда люди хотят сказать о чём-то малопривлекательном, часто так и

говорят: "Страшнее ядерной войны". Сравнение неудачное во всех отношениях.

Подтверждение тому — свежее исследование, показавшее, что военный конфликт

с использованием атомных боеприпасов приведёт к куда более драматичным и

ужасным последствиям, чем мы могли себе представить...

Майкл Миллс (Michael J. Mills),

учёный из университета Колорадо в Боулдере (University of Colorado, Boulder),

давно занимается исследованиями разных катастроф, которые происходят или

могли бы произойти из-за нарушений в земной атмосфере. Так, он изучал

влияние фреонов, оксидов азота и других веществ на состояние озона. А

однажды даже пытался построить модель, описывающую потерю озона при

прохождении Солнечной системы сквозь межзвёздное газопылевое облако.

Вместе со своими коллегами из американских вузов Миллс создал модель динамики озона, характерной для экологии во время вооружённого противостояния с использованием сотни бомб, аналогичных сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Подробности... (Мембрана)

---------------------------------------------------------------------------------------------

1 февраля 2008

Безопасность челевечества

Начато наполнение Хранилища

судного дня

В "Хранилище судного дня" (Arctic Doomsday Seed Vault или Global

Seed Vault), созданное под эгидой международной организации Global Crop Diversity Trust (её штаб-квартира расположена в Риме), >отправлена первая

партия семян.

Если когда-нибудь с человечеством приключится большая беда — глобальная война или природная катастрофа, и выжившим людям придётся с нуля восстанавливать мировой сельское хозяйство и вообще — растительность планеты, им надо будет вспомнить лишь одно слово: Шпицберген (или Свальбард).

Именно там, вдали от "большой цивилизации", под слоем вечной мерзлоты, глубоко в недрах горы, что возвышается близ городка Лонгиербиен (Longyearbyen, административный центр архипелага Шпицберген) практически завершено возведение Arctic Doomsday Seed Vault.

Подробнее... (Мембрана)

---------------------------------------------------------------------------------------------

5 января 2008

Экология

Биосфера уже не справляется с избытком СО2

Экосистемы поглощают всё меньшую долю от того огромного количества углекислого газа, которое ежегодно попадает в атмосферу в результате сжигания ископаемого топлива, производства цемента и выжигания растительности.

Если до недавнего времени по мере увеличения выбросов СО2 в атмосферу пропорционально возрастало и связывание его растениями в ходе фотосинтеза (в меньшей степени — также фитопланктоном океана), то теперь биосфера за человеком уже не успевает.

К такому тревожному выводу пришла группа ученых из разных стран на основании исследования сезонных колебаний концентрации СО2 в различных точках Северного полушария.

В статье, опубликованной в последнем номере

журнала Nature (от

3 января 2008 года), сообщается, что усиление

связывания СО2 растительностью весной (которая

становится теплее и наступает всё раньше) фактически сводится

на нет резким усилением выделения СО2 экосистемами в осенний период (который всё чаще становится

аномально теплым).

Осеннее выделение СО2 есть

результат резкого усиления процесса дыхания всех организмов

(в том числе растений, но главным образом бактерий и грибов)

в ответ на повышение температуры.

Подробности... (Элементы)

---------------------------------------------------------------------------------------------

1 ноября 2007

Экология

Выделение метана из сибирских талых озер ускорило окончание

ледникового периода

Эколог Сергей Зимов вместе с американскими коллегами недавно обнаружил, что из озер, образующихся в результате таяния вечной мерзлоты на севере Сибири, в атмосферу ежегодно поступает около 4 млн тонн метана, что способствует дальнейшему потеплению климата. В новом исследовании Зимов и его коллеги показали, что тот же механизм работал и во время великого потепления на рубеже плейстоцена и голоцена (14–9 тысяч лет назад).

подробности... (Элементы)

см. также мой материал Экологические последствия строительства Туруханской ГЭС о протаивании вечной мерзлоты после заполнения водохранилища для неё.

---------------------------------------------------------------------------------------------

6 июля 2007

Геодезия

Земля оказалась немного меньше в размерах

Специалисты из института геодезии университета Бонна (Institut für Theoretische

Geodäsie) в рамках длительного международного проекта завершили

точное измерение размеров нашей планеты, которая оказалась меньше,

чем считалось до сих пор. Разница с ранее принятым значением невелика, всего несколько

миллиметров, но она существенна для уточнения формы геоида, уровня

моря, а также — для создания уточнённой системы координат.

По ней можно будет выверять высоту полёта специальных

спутников-альтиметров, которые, в свою очередь, могут применяться

для контроля над изменением уровня моря, происходящим вследствие

глобального потепления.

Измерение размеров планеты производилось за счёт регистрации

разницы во времени прихода сигналов от квазаров на 70-ти с лишним

радиотелескопов в 17 странах.

Точность регистрации времени была

такова, что позволила рассчитать взаимное расположение этих пунктов

на поверхности планеты с точностью до 2 миллиметров на каждые тысячу

километров расстояния

источник: (Мембрана)

---------------------------------------------------------------------------------------------

26 февраля 2007

Археология

В Интернете открылся сайт gramoty.ru (не путать с

gramota.ru!), представляющий вниманию ученых и широкой публики все

ныне известные древнерусские берестяные грамоты.

читать дальше... (Элементы)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Палеоклиматология

Ученые из США, Китая и Нидерландов получили убедительные подтверждения того, что около 34 миллионов лет

назад на планете в очень сжатые сроки произошло глобальное

изменение климата. Исследователи показали, что три события —

резкое похолодание в Северной Америке, установление засушливого

климата в Азии и образование ледяного щита Антарктиды —

произошли практически одновременно по геологическим меркам

(с точностью до нескольких сот тысячелетий). Если раньше

считалось, что первопричиной великого похолодания стало образование

пролива Дрейка, то теперь ученые склоняются к версии о

снижении CO2 в атмосфере, которое могло

произойти вследствие подъема Гималайского хребта.

читать дальше... (Элементы)

----------------------------------------------------------------------------------------------