← Вернуться на предыдущую страницу

Как выглядит магнитное поле в пятнах?

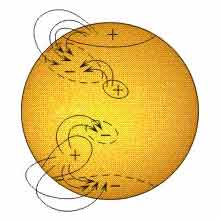

Схема силовых линий

магнитного поля в пятне

(см. Северный А.Б)1 |

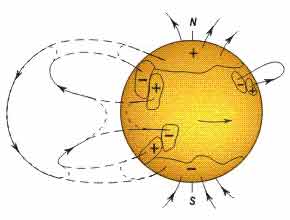

<…> в первом приближении <…> [поле пятна], сходно с полем верхушки соленоида с осью слегка наклоненной к нормали, как это показано на рис.

В пользу этой модели может быть высказано следующее соображение. Меньшей температуре пятна при той же плотности газов соответствует меньшее газовое давление, чем в окружающей пятно атмосфере, и недостаток газового давления в пятне возмещается магнитным давлением.

Для этого под видимым нами пятном должен находиться более или менее вертикальный пучок силовых линий магнитного поля, давление которого препятствует проникновению внутрь пятна более горячего газа из окружения и опусканию пятна вниз.

Из наблюдений следует, что полярность общero магнитного поля Солнца (напряженность этого поля достигает 1 эрстеда) время от времени изменяется. Поэтому был сделан вывод, что общее магнитное поле не может пронизывать все Солнце, а располагается в его поверхностных слоях толщиной до 0,1 солнечного радиуса (~69 600 км).

|

|

Ионизированное вещество движется вдоль силовых трубок магнитного поля, связывающих два пятна на краю солнечного диска |

Магнитное поле солнечного пятна (по А. Б. Северному). Величина и направление вектора напряжённости поля показаны отрезками прямых линий. На периферии пятна силовые линии поля наклонены сильнее, чем в его центре. |

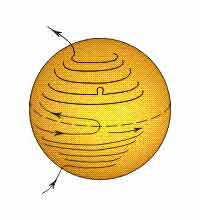

На Солнце магнитное поле захватывается горячим веществом или "вмораживается" в него. При своем движении солнечное вещество увлекает за собой столько магнитного поля, сколько сможет. Так как скорость вращения на экваторе опережает скорость вращения на полюсах, силовые линий магнитного поля растягиваются, но линии поля при таком наматывании не обрываются; они скорее похожи на чрезвычайно эластичную резину. Как и у резины, чем больше они растягиваются, тем больше в них запас энергии.

Дифференциальное вращение Солнца постепенно наматывает силовые линии магнитного поля. |

||

|

|

|

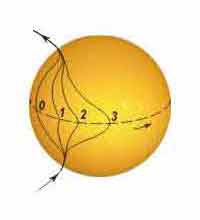

0) начало, 1) после 1-го оборота, 2) после 2-го оборота, 3) после 3-го оборота |

после многоих оборотов |

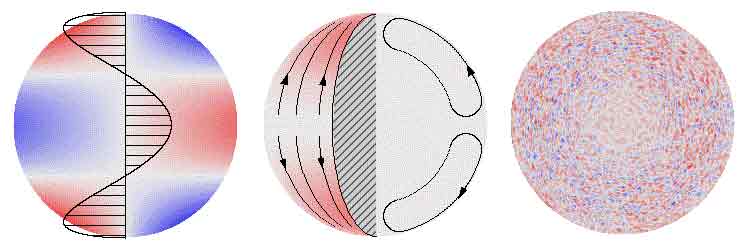

Схема превращения полоидального магнитного поля в тороидальное

(Babcock H.W.). |

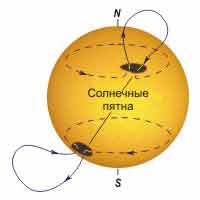

Рассмотрим простую модель Солнца: чисто дипольное поле, как, например, у обычного стержневого магнита, с невозмущенными силовыми линиями,

соединяющими полюса и располагающимися в меридиональных плоскостях (полоидальное поле). Затем заставим его вращаться, причем вещество на экваторе пусть вращается быстрее, чем вещество на более высоких широтах. Через несколько десятков оборотов линии первоначального простого поля обмотаются несколько раз

вокруг Солнца. Этот процесс продолжается и далее, и каждый раз, когда экватор совершает один оборот относительно полюса, магнитные тиски вокруг Солнца сжимаются сильнее, стягивая силовые линии все теснее и теснее. Более того, то, что когда-то было магнитным дипольным полем, постепенно превращается в сильное поле, по форме напоминающее [бублик] пончик (или тороидальное поле).

Так происходит превращение полоидального поля в тороидальное, силовые линии которого параллельны экватору.

Омега- и Альфа- эффекты и «переполюсовка»

Омега-эффект — это намотка тороидального магнитного поля. Такая намотка происходит на Солнце

всегда, пока есть полоидальное магнитное поле и дифференциальное вращение. «Магнитная «шпулька» на Солнце непрерывно работает!»2

Альфа-эффект производит обратное преобразование тороидального магнитного поля в полоидальное, чтобы замкнуть цикл...

Примерно каждые 11 лет общее магнитное поле Солнца меняет знак. «Переполюсовка» полоидального магнитного поля происходит вблизи максимума солнечной активности, когда число пятен на Солнце максимально (максимум потока тороидального магнитного поля).

Силовые линии теснят друг друга. В конце концов, какое-то из полей (дипольное или тороидальное) должно уступить.

Когда напряженность поля в какой-либо части внешних слоев достигает примерно 10 000 Гс (это приблизительно в 100 000 раз больше напряженности поля Земли), магнитное

давление становится достаточно сильным для того, чтобы уравновесить силу солнечного притяжения. Теперь плазма закручивается и свивается в жгуты, запутывая силовые линии еще больше (см. схему на шапке страницы), благодаря перемешиванию внешних слоев за счет конвекции. Поле запутывается в виде беспорядочно переплетающихся жгутов или узлов.

Местами оно

прорывается через фотосферу, образуя области всплывающего потока, которые являются первой стадией образования солнечной активной области. Линии нового магнитного поля

таким образом, поднимаются на поверхность Солнца. Области, в которых они выходят на поверхность, имеют биполярную структуру в виде пары северного и южного магнитных

полюсов.

|

|

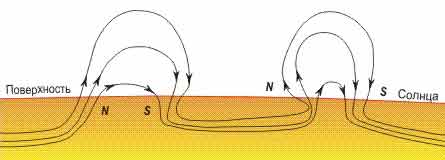

Схема выхода магнитного поля на поверхность Солнца.

На некотором этапе закручивания силовых линий наступает неустойчивость магнитных полей и их распад на отдельные силовые трубки. Полное давление внутри трубки, равное сумме давления магнитного поля и давления газа, уравновешивается газовым давлением вне трубки. Так как температура вне и внутри трубки одинакова, то это означает, что плотность внутри трубки меньше, чем вне ее. Поэтому на силовую трубку действует сила, направленная вверх. В расчете на единицу объема эта сила названа магнитной плавучестью. Анализ показал, что при определенной длине силовая трубка всплывает на поверхность. При этом образуются пятна противоположной полярности.

|

|

Топология магнитных полей солнечных пятен (Babcock H.W.) Гигантские корональные петли (на снимке слева) вместе с меридиональной циркуляцией и диффузионной турбулентностью играют очень важную роль в полярных инверсиях [преобразованиях] магнитного поля.

Часть энергии магнитного потока от средних широт идет на нагрев плазмы в этих петлях. |

|

Впервые биполярная структура наблюдалась в солнечных пятнах в начале XX столетия. Эта стадия может сопровождаться яркой флоккульной областью. Примерно через день возникает и сама пара солнечных пятен, и оба пятна связывает арочная структура волокон, которая, по-видимому, очерчивает структуру магнитного поля.

Эти арочные волокна могут достигать в длину 30 000 км и иметь высоту, равную 5 000 км, другими словами, могут быть много больше Земли.

Внутри области, занятой солнечными пятнами, магнитное поле в виде трубки выходит из одного пятна и, образуя арку, входит в другое. Эта картина естественным образом объясняет двойную полярность и также хорошо согласуется с наблюдениями арочных волокон. Наблюдения с космических аппаратов, особенно наблюдения активных областей, позволяют теперь проследить эту структуру и значительно выше фотосферы.

|

Меридиональная циркуляция |

Магнитное поле пятен подавляет конвекцию в верхних слоях конвективной зоны, перенос энергии здесь резко уменьшается, поэтому температура газа в области пятна уменьшается на 1 500—2 000 К. В близких же окрестностях пятна, где напряженность поля относительно невелика, магнитное поле, наоборот, усиливает конвективный перенос энергии. Именно так и возникают яркие образования — факелы.

Оценки показывают, что плавучесть эффективна до глубин порядка 15 000 км, тогда как толщина конвективной зоны примерно в семь раз больше. Отсюда следует, что магнитные поля пятен формируются в верхней части конвективной зоны Солнца.

В связи с этим возникает следующий вопрос: каким же образом поддерживается неоднородное вращение Солнца? Ведь усиление магнитных полей и образование магнитных трубок происходит за счет торможения вращательного движения экваториальных областей, и если бы эта энергия не поступала непрерывно, то уже после нескольких оборотов Солнце начало бы вращаться как абсолютно твердое тело, т. е. угловая скорость вращения у полюсов и на экваторе была бы одинаковой.

Согласно существующим предположениям, неоднородность вращения Солнца поддерживается меридиональной циркуляцией — медленным движением вещества в меридиональной плоскости (по направлению от полюсов к экватору и наоборот). В свою очередь это движение поддерживается движениями в конвективной зоне, а последние — источниками ядерной энергии, находящимися глубоко в недрах Солнца.

Современные данные о течениях на поверхности Солнца предоставляют инструменты Global Oscillation Network Group (GONG) и Michelson Doppler Imager (MDI) на борту станции SOHO. Оба этих инструмента определяют скорость движения плазмы путем измерения Допплеровского смещения спектральных линий.

Одной из основных задач, которая решается по данным GONG и MDI, является разделение различных компонент движения плазмы, в частности отделение компоненты скорости, связанной с течениями плазмы от компоненты, вызванной осцилляциями солнечной поверхности. <...>

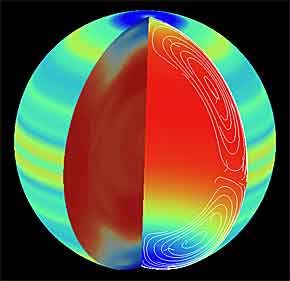

Эти усредненные изображения затем анализируются с целью отделить компоненту движения, связанную с вращением Солнца, от компонент, связанных с конвекцией и с меридиональными течениями. <...> [здесь приведен] пример такого анализа, проведенный на основе наблюдений солнечной вспышки от 25 мая 1995 года. В результате ее исследования удалось определить все три компоненты движения (рис. ниже). Во-первых, получена картина дифференциального вращения поверхности Солнца, во-вторых определены направления и скорости меридиональных течений плазмы, и наконец восстановлена картина супергрануляции, связанная с конвекцией. <...>

Три компоненты движения плазмы на повехности Солнца:

дифференциальное вращение, меридиональные течения и осцилляции солнечной поверхности.

Получены с помощью инструментов GONG и MDI (Источник: Энциклопедия Солнца)

Астрофизики, опираясь на уже известные знания о природе солнечной активности, продолжают разрабатывать теории, охватывающие весь комплекс этих грандиозных явлений.

Краткое изложение современных моделей магнитных полей Солнца и циклов солнечной активности можно посмотреть в презентации д-ра ф-м.н Соловьева А.А. «Роль меридиональной циркуляции в развитии солнечного цикла» (ГАО РАН), представленной 17.02.2009 в ИКИ РАН.

(ссылка ниже)

| ← Вернуться на предыдущую страницу | Циклы солнечной активности → |

Картинка внизу: Компьютерная 3D модель п́ары солнечных пятен созданная суперкомпьютером BLUEFIRE в High Altitude Observatory National Center for Atmospheric Research (NCAR). Boulder, Colorado, USA (июль 2009). Это первое представление того, что находится ниже поверхности солнечных пятен. Более светлые (яркие) цвета указывают более сильную напряженность магнитного поля в этом поперечном сечении подслоя двух солнечных пятен.