Предварительные сведения:

Магнитное поле — разновидность электромагнитного поля, создаваемая движущимися электрическими зарядами или токами и оказывающая силовое воздействие на движущиеся электрические заряды или токи.

Связь между напряженностью магнитного поля, индукцией и намагниченностью в вакууме:

Единицы измерения магнитного поля, встречающиеся в тексте:

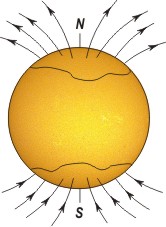

В эпоху минимума солнечных пятен магнитное поле Солнца близко к полю диполя: противоположные полярности сконцентрированы у полюсов. Общее магнитное поле Солнца с периодом ~11 лет меняет знак |

Напряженность магнитного поля (Н) (вектор)

в СИ не имеет наименования,

измеряется в (А/м). Напряженность магнитного поля в СГС измеряется в эрстедах (Э).

Названа в честь датского физика Ханса Кристиана Эрстеда (датск. Hans Christian Ørsted)

(1777-1851).

1 эрстед равен напряжённости магнитного поля, создаваемого на расстоянии 1 см от бесконечно длинного прямолинейного проводника ничтожно малого кругового сечения, по которому пропускают ток силой 5 ампер.

1 эрстед равен напряжённости магнитного поля в вакууме при индукции 1 гаусс (Гс).

Гаусс — единица индуктивности в системе СГС.

Названа в честь гениального немецкого математика, астронома и физика

(Карла Фридриха Гаусса (Johann Carl Friedrich Gauß)

(1777-1855).

Индукция магнитного поля (В) (вектор) в СИ измеряется в тесла (Тл). Названа в честь выдающегося сербского (американского) физика, инженера, изибретателя Никола Тесла

(1856-1943).

1 Тл = 10 000 гаусс (единица СГС). 1 Тл = 1·109 Гамма (единица, применяемая в геофизике).

М́аксвелл — единица измерения магнитного потока в системе СГС.

1 максвелл = 1 гаусс·см² = 10−8 вебер.

Русское сокращение — Мкс (не путать с микросекундой, у которой сокращённое обозначение (мкс) записывается со строчной буквы). Международное сокращение — Mw (не путать с мегаваттом, MW). Введена Международной электротехнической комиссией в 1930 г. (ранее эта единица называлась линией). Названа в честь выдающегося английского физика Джеймса Клерка Максвелла (James Clerk Maxwell) (1831-1879).

В однородном магнитном поле с индукцией 1 гаусс магнитный поток в 1 максвелл проходит через плоский контур площадью 1 см², расположенный перпендикулярно вектору индукции.

В́ебер (обозначение: Вб, Wb) — единица измерения магнитного потока в системе СИ.

По определению, изменение магнитного потока через замкнутый контур со скоростью один вебер в секунду наводит в этом контуре ЭДС, равную одному вольту (см. Закон Фарадея).

Через другие единицы измерения СИ вебер выражается следующим образом: Вб = В·с = кг·м2·с-2·А-1

Единица названа в честь немецкого физика Вильгельма Эдуарда Вебера (Wilhelm Eduard Weber) (1804-1891).

Некоторые единицы системы измерения физических величин СГС до сих пор используется специалистами в астрофизике, и в ядерной физике из-за удобства. СГС (сантиметр-грамм-секунда) — система единиц измерения, которая широко использовалась до принятия международной системы единиц (СИ).

Хэйл Дж. Э (1868–1938) |

Более 100 лет назад американский астроном Джордж Хэйл (Hale, George Ellery) в 1908 г. открыл зеемановское расщепление темных (фраунгоферовых) линий в спектре солнечных пятен. Это открытие положило начало систематическому изучению магнитных полей на Солнце и поискам магнитных полей других космических тел (звезды, галактические туманности и др.). До этого открытия единственным примером магнитных полей в космосе являлось магнитное поле нашей Земли.

Первые спектроскопические исследования общего магнитного поля Солнца, выполненные Хэйлом и др. 35, показали, что в 1913—1914 гг. Солнце было подобно равномерно намагниченной сфере с магнитной осью слегка наклоненной к оси вращения и полярностью того же знака, что у Земли.

Позднее был разработан метод получения непрерывного распределения поля в двух измерениях на диске Солнца путем применения принципа спектрогелиографа — прибора, позволяющего получить монохроматическое, в свете избранной спектральной линии, изображение Солнца. Метод позволял, перемещая изображение Солнца на фотопластинке, позади выходной щели спектрогелиографа, видеть [и фиксировать, конечно] чередование светлых и темных мест, соответствующее чередованию магнитных и немагнитных областей на Солнце.

Для уменьшения ошибок фотографического метода определения магнитных полей на Солнце был предложен ряд остроумных, сложных интерферометрических методов, в основном предназначенных для измерения общего магнитного поля Солнца (вдали от солнечных пятен и других зон активности). Однако для целей измерения слабых полей наиболее эффективным оказался фотоэлектрический метод (метод магнитографа), получивший затем свое дальнейшее развитие. Магнитографы позволяют получать полную и детальную магнитограмму всей солнечной поверхности.

Создатели магнитографа — Хэролд (Гарольд) и Хорес (Гораций) Бэбкоки (отец и сын).

Бэбкок Х.Д. (1882–1968) |

Бэбкок Х.У. (1912–2003) |

Американский астроном Хэролд (Гарольд) Дилос Бэбкок (Babcock, Harold Delos), совместно с сыном (Хорес (Гораций) Уэлкам Бэбкок (Babcock, Horace Welcome) усовершенствовал методику измерения магнитного поля Солнца. Они создали магнитограф — прибор, измеряющий с точностью до 1 Гс магнитное поле по всему диску Солнца путем его сканирования с высоким пространственным разрешением.

Хорес Бэбкок совместно с отцом начал регулярное картографирование солнечных магнитных полей. Предложил гипотезу, объясняющую образование солнечных пятен и их магнитные свойства. Согласно этой гипотезе силовые линии общего магнитного поля Солнца закручиваются вследствие неравномерности вращения Солнца и тогда, когда это тороидальное поле выносится на поверхность восходящими потоками вещества, в фотосфере в местах выхода силовых линий образуются пятна.

(«Topology of the magnetic field reversal from H.W. Babcock» (ApJ 133, 1961. [«Топология инверсии магнитного поля»])

Измерения на магнитографе позволили астрономам определить сначала исчезновение, а затем смену знака на полюсах Солнца (полярность общего поля была противоположна полярности земного поля с 1956 по 1957 г.; в середине 1957 г. знак поля на южном полюсе изменился на противоположный и оба полюса в течение более полугодового периода, до ноября 1958 г., сохраняли одинаковый знак (весной 1957 г. поле исчезло на обоих полюсах на несколько месяцев). В ноябре 1958 г. поле на северном полюсе практически внезапно изменило свой знак с + (северная полярность) на — (южная полярность); в 1959 г. оно было параллельно полю Земли.

Вращение Солнца вокруг оси

происходит в том же направлении, что и Земли (с запада на восток) |

Солнечные пятна состоят из темного ядра — «тени» и более светлой, окаймляющей ядро полутени. При большом разрешении видна тонкая структура полутени (почти радиально направленные волокна). Температура тени около 4300°, более чем на 1000° ниже, чем в окружающей фотосфере (5740°).

Резкость границ пятна и фотосферы, а также тени и полутени — свидетельство того, что слой, в котором возникает охлаждение, неглубокий (порядка нескольких тыс. км), так как в противном случае край был бы размыт излучением, идущим снизу.

Предполагается, что этот слой расположен там, где возникает конвекция в атмосфере Солнца; магнитные поля, которые неизменно несут с собой пятна, задерживают конвекцию: пятно является темным из-за препятствия со стороны магнитного поля конвективному нагреванию, которое происходит повсеместно в атмосфере Солнца (явление грануляции).

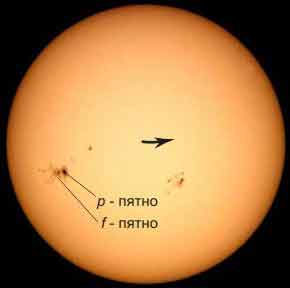

В пятнах сосредоточены наиболее сильные магнитные поля, достигающие 4000 Гс. Магнитный поток отдельного пятна может меняться в широких пределах от 1020 до 1023 Мкс [от 1012 до 1015 Вб], в среднем около 1021 Мкс [1013 Вб]. В большинстве случаев пятна образуют так называемые биполярные группы — систему двух пятен, в которой пятно впереди идущее (по направлению вращения Солнца — лидер, или р-пятно) имеет полярность, противоположную «хвостовому» пятну (f-пятно).

Для подавляющего большинства пятен полярности р- и f-пятен противоположны в северной и южной полусферах (Хэйл), причем эти полярности меняются на противоположные от одного 11-летнего цикла к другому. Отсюда было сделано заключение, что полный «магнитный» цикл Солнца около 22 лет.

В последнем цикле 1954—1964 гг. с максимумом в 1958 г. р-пятна в северном полушарии (так же как f-пятна в южном) имели положительную (северную) полярность.

Северный А.Б. (1913–1987) |

[цитируемая статья1 А.Б. Северного опубликована в 1966 г. (в это время он являлся членом-корреспондентом АН СССР, с 1968 г. он действительный член АН СССР)]

Андрей Борисович Северный, академик АН СССР, астрофизик. Основные работы Северного посвящены физике Солнца.

Принимал участие в подготовке строительства Крымской астрофизической обсерватории, в 1946 стал ее сотрудником, в 1952 — директором.

По его проекту в Крымской обсерватории был построен башенный солнечный телескоп (1954), сконструирован целый ряд приборов для астрофизических наблюдений Солнца, в том числе прецизионный интерференционно-поляризационный фильтр и магнитограф.

|

Продолжение на следующей странице →

|

Картинка внизу: Компьютерная 3D модель магнитного поля солнечного пятна созданная суперкомпьютером BLUEFIRE в High Altitude Observatory National Center for Atmospheric Research (NCAR). Boulder, Colorado, USA (июль 2009)